�ڂ����́��̓���Ԃ낮�Ɍf��

�{�R��������������I�������Ă������������A �{�R��������������I�������Ă������������A�����A�\���グ�܂��B

�i���Ԃ��ǂ݂��������A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�����A�ĂѕM�����邱�Ƃ����邩������܂��A

���̐߂͂܂��A��낵�����肢���܂��B

[ �����A ]

�@�{�R�����̎��M���J�n�����̂́A��Z���N��ꌎ�i�\��@���疳�p�̐���j�̂��Ƃł���B���ꂩ��u���ԂɁA�Z�N�]���o�߂����B��Ⓜ�˂ŁA���k�ł��邪�A�{�R�����͂����ł�������I���Ƃ����Ă������������B

�@

�@�M�҂����̐��ɐ������̂́A�����m�푈�I���̈ꂩ���O�A���l�ܔN�����̂��Ƃł���B���̌�A�{���Ɏ���܂ł̊ԂɁA��_�W�H��k�ЁA���]�L�̋��Z��@�A�����{��k�ЂȂǁA���ɗl�X�Ȍo���������B

�@���̍ɂȂ��āA���̒��̏o���������������Ă���ƁA�ЂƂ��ƌ����c���Ă����������ǂ��̂ł́A�Ƃ����C�����ɂ����邱�Ƃ������B���̐��ɐ������ƌ����ƁA�傰���ł��邪�A�����̂���܂ł̐������܁A�o���A�m�b�A�m���Ȃǂ܂��āA�v�����ƁA�����邱�Ƃ��A�f���ɁA�X�g���[�g�ɁA�L���Ă������Ƃ́A�����̑��q�B�̂��߂ɂ��A�����Ӗ�������̂�������Ȃ��B

�@�܂��A�M�҂Ɠ��N��̐l�B�́A�����m�푈�s�풼��̕����I�ɂ����_�I�ɂ��ɕn�̎������o�����A�������痧���オ���āA���̕����A���W�̂��߂ɐS���𒍂��ł����B���������̔N��̐l�́A���Ԃɑ��āA�ق��Č��Ȃ��҂������B����������āA�ꕔ�̎҂́A����Љ�ɊÂ���悤�Ȍ������A���̂܂܁A���N��S�̂̓����ł��邩�̂悤�ɁA���Ԃ���������Ă��鋰�������B���ɂ������Ƃ���A���̂悤�ȕs���_�Ȍ���́A���͂Ȃ�����A�����ׂ��A�w�͂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@

�@�{�R���������M�����̂́A�T�ˈȏ�̂悤�ȓ��@����ł���B

�@���e�́A�����A�o�ρA�Љ�A�X�|�[�c�A�}�X�R�~�ȂǁA����ɂ킽�����B�����ăJ�e�S���[�ɂ��敪�͂��Ȃ��ŁA���M���������̏��Ɍf�ڂ����B���M���_�̎Љ�w�i��O���ɒu���Ȃ���L����ǂ�ł��������ƁA���[���������ꍇ�����邽�߂ł���B

�@�o�ꂷ��l���Ƃɂ��ẮA�\�Ȍ���A���O������悤�w�߂��B������ӂ͕M�҂ɂ���B����́A��Ћ߂��������̎��M�����ŁA��Ђɖ��f���y�肷�邱�Ƃ��Ȃ��悤�A�l�����Ж��̎�舵�����A�ɂ߂ĐT�d�ɍs�������ʁA�u�C�~�y�̃X�g���X���������������Ƃɑ���A��������ł���B

�@�{�R�����́A�M�҂̎�ς̂܂܂ɁA������������������Ԃ������A�����Ȃ�Ƃ��A�ǎ҂̊F����̋�������A�Q�l�ɋ�������̂��������Ȃ�A�K���̋ɂ݂ł���B

�@����܂ŁA�O���������䗗�������������ƂɁA�S��肨���\���グ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z���N�ꌎ�����j

����R����31�N1����

�u���̂��Ɨǂ������v

���̂��Ƃ̗ǂ������l

������̏A�Љ�̏o�����Ȃǂ̗ǂ������f���鎞�A�M�҂�����ǂ���ɂ��Ă����́A�傫�������B��́u�����o�ς̊ϓ_�v�ł���A������́A�u���S�ȍ��ƊςƎЉ�펯�v�ł���B ������̏A�Љ�̏o�����Ȃǂ̗ǂ������f���鎞�A�M�҂�����ǂ���ɂ��Ă����́A�傫�������B��́u�����o�ς̊ϓ_�v�ł���A������́A�u���S�ȍ��ƊςƎЉ�펯�v�ł���B

���́A�����o�ς̊ϓ_�Ƃ́A��̓I�ɂ́A�u���{���v�i���Ȃ킿�A���y�ʐώO�������畽���L�����[�g���A�l���ꉭ��玵�S���l�A���암�͏��Ȃ��A�V�R�����͍����ŁA�n�k�A�Ôg�A�ΎR���A�䕗�Ȃǂ̎��R�ЊQ�����������j�̒��Ő��������ɂ��Ă��鍑���́A�u�S�̂ɋ��ʂ��鉿�l�ρv�ŁA�����̗ǂ������f����A�Ƃ������Ƃł���B

���̊ϓ_�ɗ��ĂA�����ɗ^�鍑��c���́A���R�A������I�o�����n��ł͂Ȃ��A�u���{�S�́v�̎��_�ɗ��r���āA���Ƃ̗ǂ������f���ׂ��Ƃ������ƂɂȂ�B�n��̈ӌ���ӌ��𐭎��ɔ��f������̂́A�n���c���̖����ł���B���ɍ���c�����n�����甭�M���ꂽ�ӌ���ӌ������グ�邱�Ƃ�����Ƃ���A���ꂪ�O���܂Œn���̖��Ɏ~�܂炸�A���{�S���ɋ��ʂ����肾����A�Ƃ������ƂłȂ���Ȃ�Ȃ��B��������A�����o�ς̊ϓ_�Ƃ́A�u�����̍ő��̉��l�ρv�����_�ɂ��āA�����̗ǂ������f���邱�ƁA�ƌ������Ƃ��ł���B

���́A���S�ȍ��ƊςƎЉ�펯�Ƃ͉����B�܂��A���S�ȍ��ƊςƂ́A�����`�̎匠���ƂƂ��āA���R�L���ׂ����l�ς̂��Ƃł���B�匠���ƂƂ́A�����̗̓y�A�����̐����A���S�A���Y���m���ɕۑS�ł���\�͂���������Ƃł���B�Ⴆ�A�����̍��͎����Ŏ�邱�Ƃ��ł���R���́A���_�Ƌؖڂ�ʂ��O��́A�����̐����A���S�A���Y�𑼍�����N�H�����s�������o���Ȃ������͂�������Ă��邱�ƂȂǁA���E�ł���������O�̏펯���鉿�l�ςł���B

���ɁA���S�ȎЉ�펯�Ƃ́A�����o�����炫�肪�Ȃ����A�Ⴆ�A�@�����̍��ƍ����Ɍւ�������A����ɂ�������߂Ă����B�A���{�����̈���Ƃ��āA���R���ׂ����[���͎��B�B���g�̌����̍s�g�́A���̐l�����l�ɗL���錠����N���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�C���R�ƕ��C�A�����Ƃ킪�܂܂͌��ɈقȂ�B�ȂǂƂ������Љ�S�ʂ̉��l�ς̂��Ƃł���B

���S�ȎЉ�펯��_����ꍇ�A�M�҂����ӂ��Ă��邱�Ƃ�����B����́A���{�̎Љ�̎��́A���܍��ɃY���Ă��邱�Ƃ�����A�Ƃ����_�ł���B�Ⴆ�A��������邽�߂̌R���͂ۗ̕L�⎩�匛�@�̐���ȂǁA�匠���ƂƂ��āA������O�̐��E�펯�ł���u����ׂ��p������v�ɑ��āA������A�E���Ȃǂƌ����l���A���{�ɂ͑��݂���B�������w�ǂ̏ꍇ�A�E���Ɣ��������҂̎����A���͍��ɂ���Ă���B

���̂悤�ɎЉ�̎������ɂ��ꂳ�����ő�̌����́A�����܂ł��Ȃ��A���ɂ���������g�̋���ł���B�����g�̎v�z�́A�u���Y�E�Љ��`��^�v�A�u������舫�����D��v�ȂǁA��肾�炯�ł��邪�A�Ƃ�킯�v���I�Ȍ��ׂ́A��O�̋����S�ے肷�邠�܂�A�u�����B�̑c���ƍ������Ȃ�������ɂ���v�Ƃ����A���E�ɗނ����Ȃ��߂���Ƃ��Ă��邱�Ƃɂ���B����A�u��O�ɑ���s���߂�����������v�ł���A�܂��Ɂu�S������v�Ȃ̂ł���B

�����g�ɂ�鋳��̐��ʂ������āA���̈ꎞ���A�Љ��`���A���������A�u�t�@�b�V�����v�̂悤�ɂ��Ă͂₳��A�S���V���̒��ɂ��A�����V���̂悤�ɁA���̂���_��S�����̂����ꂽ�B�������A����̌o�߂ƂƂ��ɁA���Y��`��Љ��`�̍��Ƃł́A�ΘJ�ӗ~�̒ቺ�A���Y���̒ቺ�A�����A�R�l�A���}�����̉��E�╅�s�Ȃǂ��������鎖�Ԃ��I�悵���B���ǁA���Y��`��Љ��`�́A�l�ނɂƂ��ėL�Q�Ȏv�z�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�A���̎v�z�͓��h�C�c�A�\�A����Ƃ��āA�ډ��A�n���ォ�璅���ɏ��ł�����B�������A���̂悤�ȏ��ɂ����Ă��Ȃ��A���{�̈ꕔ�̃}�X�R�~�⋳��E�́A�O���I�̈╨����E��ł����A�ˑR�Ƃ��Ă���������������܂܂ł���B���̍��̋���𐳂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��䂦��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z���N�ꌎ����j ����R����30�N12����

�u���t�ƐV���v

[���t�ƐV���p

�@ ��s�̒���������A�S���V���̓��e���r�������邱�Ƃ��A�d���̈ꕔ�ł���������A�V���Ƃ͕ʂɁA�d�p���Ă����T�������������B���ꂪ�T�����t�ƏT���V���ł���B ��s�̒���������A�S���V���̓��e���r�������邱�Ƃ��A�d���̈ꕔ�ł���������A�V���Ƃ͕ʂɁA�d�p���Ă����T�������������B���ꂪ�T�����t�ƏT���V���ł���B

�@�S���V���ɂ́A�e�Ђɂ���Ȃ�̓���������B��̏o�����⎖���ł��A�V���Ђɂ���āA���������قȂ�ꍇ�������B�Ⴆ�A���{����Ɋւ��鎖�����Ƃ���ƁA�����V���ُ͈�Ȃقǔ����{�A�����I�ł���B�����V�����A��₱��ɋ߂��Ƃ��낪����B���ĎY�o�V���́A���h�����ɂ͌������A�ێ琭���ɑ��ẮA�T���čm��I�ł���B�ǔ��V���ɂ������Ƃ��낪����B

�@�]���āA��̎�����o�����̖{�����A��萳�m�ɔc�����悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A��Ђ̋L���������L�ۂ݂ɂ���̂͊댯�ł���B�K�����Ђ̋L����ǂݔ�ׂāA�ᖡ���Ă݂�K�v������B

�@���̂�������ŁA�V���e���ɂ́A�u���ǂ��N���u�v�̂悤�ȂƂ��낪����B���Ӑ[�����Ă���ƕ����邪�A��̐V���Ђ����̐V���Ђ�^���ʂ��������A���]�����肷�邱�Ƃ́A�w�ǂȂ��B���s�ˎ������������ꍇ���ł���B�Ⴆ�A�����V�����A����T���S�ʂ����t���Ă����āA���R�j������Ƃ����A��E�\�̋L����s���������Ƃ�����B�@�ւƂ��āA���͂⎸�i�ɒl���郌�x���̝s���ł���B�������A����Ȉ����ɂ܂�Ȃ������ł��A�����V���𐳖ʂ����X�I�ɔ����V���Ђ͌�������Ȃ������B

�@�܂��A�S�����̐V���x�����́A���̓���̓��ɂȂ��Ă���̂��B���������Ǝv�������Ƃ͖������낤���B�S�������́A�u�O���܂ŋ��R�̈�v�v�Ǝ咣���Ă��邪�A����A���R�ň�v���邱�ƂȂǁA���蓾�Ȃ��ł͂Ȃ����B�V���x�����ɂ��ẮA�\�ߊe�Ђ̒k���Ō��߂Ă���Ƃ����A�Ɛ�֎~�@�ᔽ�̋^�����Z���Ȃ̂ł���B

�@�S���V���ЂƈقȂ�A���|�t�H�ЂƐV���Ђ́A�����܂ł��Ȃ��A��V���n�̉�Ђł���B�����ė��Ђ͂Ƃ��ɏT�����s���Ă���B���ɃX�L�����_���X�ɉ߂���L����A�E�������悤�ȋL�������邪�A�S���V���e�Ђ́u���ǂ��N���u�v�Ƃ́A������悵�����g�ݎp����ۂ��Ă���B��ɏq�ׂ��V���e�Ђ̒k���^�f�Ȃǂ́A�V����ǂ�ł��邾���ł́A�����ĕ�����Ȃ��B���̎w�E��E�o���ł���̂́A��V���n�̃}�X�R�~�i���t��V���j�����炱���A�Ȃ̂ł���B���ʓI�Ȏ��_�ŁA������o������c�����悤�Ƃ��鎞�ɁA�����͌��\���ɗ����Ƃ����������B

�@�ŋ߁A�����̋L�������Ԃő傫�ȕ]���ɂȂ邱�Ƃ��A�̂ɔ�ׂđ����Ȃ����悤�Ɏv����B���ꂾ�����Ԃ𑛂����悤�Ȏ����̐�������������Ȃ̂��A���邢�́A�V���ɕs�������ǎ҂�����������Ȃ̂��A�����͒肩�ł͂Ȃ��B

�@������ɂ���A�����̋L�����b��ɂȂ邽�тɁA�������d�p���Ă������オ�A���������v���o����ĂȂ�Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꔪ�N�����j�@

����R����30�N11����

�u���Z�싅�̎��́v

[ ���Z�싅�̗͗�]

�@ ��⋌���b�ɂȂ邪�A���N�i��Z�ꔪ�N�j�̋㌎�ɁA���{�i�{��j�ŊJ�Â��ꂽ�싅�A�t�[�ꔪ�A�A�W�A�싅���̂��Ƃł���B�\�I���[�O�̓��{�Ί؍�����e���r�ϐ킵���B���i�A���Z�싅�����قNJϐ킵�Ȃ����Ƃ������āA���{���\���鍂�Z���B���o�ꂷ�鎎�����A��x���Ă݂悤�Ǝv��������ł���B�������ʂ͈�ΎO�œ��{�̕����ł������B���A���s�ȑO�ɁA�ۗ������͓̂��{�`�[���̓��e�̂Ђǂ��ł������B ��⋌���b�ɂȂ邪�A���N�i��Z�ꔪ�N�j�̋㌎�ɁA���{�i�{��j�ŊJ�Â��ꂽ�싅�A�t�[�ꔪ�A�A�W�A�싅���̂��Ƃł���B�\�I���[�O�̓��{�Ί؍�����e���r�ϐ킵���B���i�A���Z�싅�����قNJϐ킵�Ȃ����Ƃ������āA���{���\���鍂�Z���B���o�ꂷ�鎎�����A��x���Ă݂悤�Ǝv��������ł���B�������ʂ͈�ΎO�œ��{�̕����ł������B���A���s�ȑO�ɁA�ۗ������͓̂��{�`�[���̓��e�̂Ђǂ��ł������B

�@����ł����Z���̑�\�Ȃ̂��Ƌ^�������Ȃ�悤�ȁA�I�\�}�c�ȃv���C�̘A���ŁA�B��~��ꂽ�̂́A����w�̂܂��܂��̌����݂̂ł������B�Ō��w�̓A�b�p�[�X�C���O�ŁA�|�b�v�t���C�̎R�B����ȏ�Ƀq�h�C�̂�����ŁA���ɃV���[�g�͕��}�ȃS�����A���ƎO���G���[���āA�s�b�`���[�̑����v��������������B���e�́u���Z���싅�v�̃��x���ł���B

�@�ē̍єz�����������Ȃ��B���ۑ��Ƃ����A�b�q���Ƃ͈قȂ���܂����A�Ջ@���ς̑Ή����ł��Ă��Ȃ��B���ł́A�u�X���[���x�[�X�{�[���v�������Ȃ���A���H�������Ă��Ȃ��B�؍��̂ق�����قǃX���[���x�[�X�{�[���ɓO���Ă����B���{�`�[���ɂƂ��āA���̎����́A���܂��ܕs�o���Ȃ��̂ł������̂�������Ȃ����A�����{���̗͗ʂ����̒��x�ł���Ȃ�A���̓��{�����b�q���ɔM������̂��A����s�\�ł���B

�@�Ȃ��A���N�̉ẮA�Ƃ�킯�����_�Ƃ����Ă͂₳�ꂽ�悤�����A����́A���v���������ŋ߂̍��Z�싅�ɂ����āA�n���́A�����������̔_�ƍ��Z���������ƂɁA�l�X�����Z�싅�̌��_������v������������ł��낤�B

�@�����A���Z�싅�ŁA����̉ߍ��ȘA���͐���Ă͂����Ȃ��B�u���v�͏��Օi�ł���B�A�����J�����K�����悢�B���N�͂��Ƃ��A���E�ō���̃��W���[���[�O�ł������A�������̊Ǘ����d������Ă���B���{�́A�Ƃ�킯���Z�싅�̓����ߑ��́A�I��̏�����ʖڂɂ��Ă��܂��B����A�c���A��J�B���A���Z����̉ߍ��ȓ������Ȃ���A���̌�̎p�͂����Ɨǂ����̂ɂȂ��Ă����͂��ł���B�ߍ��ȓ������A�u�M���v�ȂǂƏ̎^����̂́A�Ƃ�ł��Ȃ��v���Ⴂ�ł���B�@�@

�@�Ȃ�����k�ɂȂ邪�A���{�`�[���͎��̑�p��ł��������B�؍���Ɠ����x�̐킢�Ԃ�ł������Ƃ���Ȃ�A���R�̌��ʂł���B���̍ۂ��łɌ����A���ؐ�Ŏ���������S�������A�i�E���T�[�i�s�a�r�j���A�o���̈����������ł������B�A�E�g�J�E���g��C�j���O���ȂǁA��{�I�Ȏ�������邩�Ǝv���A����҂��ԓ��ɋ����āA�����悤�ȁA�g���`���J���Œ�x���Ȏ����A�����Ă����B�@�@

�@�܂��A�؍���ł́A���ɕs�����ȏo�������������B�I�ՁA�؍��I�肪�O�������݂āA���ʂ͎��s�ɏI�������A���̍ہA���{�l�O�ێ�̃O���u���X�p�C�N�œ��݂����B�N�����Ă��A���X���X�Ȍ̈ӂł���B

�@���E������؍��l�������A�����ς܂���闝�R�̂ЂƂ��A���̂�����ɂ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꔪ�N��ꌎ1���j

����R����30�N10�����B

���{���o�����̘_

[ ���{���o�����̘_ ]

�@ �M�T�Ԑe���̈��ޑ��������Ă��āA�u���{���o����v�ɑ��A���߂āA�җ�ȓ{�肪���ݏグ�Ă����B�{��ɔC���ĕM��i�߂邱�Ƃɂ���B �M�T�Ԑe���̈��ޑ��������Ă��āA�u���{���o����v�ɑ��A���߂āA�җ�ȓ{�肪���ݏグ�Ă����B�{��ɔC���ĕM��i�߂邱�Ƃɂ���B

�@�M�҂̑��o�ϐ���́A���a��\�N��A�����m�ԂɎn�܂�A�M�T�Ԃ̈��ށi��Z�Z�O�N�j�ŏI������B�ŋ߁A�v���Ԃ�ɁA�{�ꏊ���e���r�ϐ킵�Ă݂����A���݂̑��o�ɖ��͂������邱�Ƃ͂Ȃ��B�}�̂̃f�J�C�҂��A�����Ԃ��荇���Ă��邾���̂悤�ȑ��o�����܂�ɑ����B�����āA�Ђǂ��̂��A���j���Q�̑��o�ł���B

�@���Q�̑��o�́A���ςŌ��ꂵ���B������o�������悤�ȗ�������������B�����𑽗p����B�������������o�̓��e���A�������ɂ��A���j�Ƃ��Ă̕i�i�����鑊�o�Ȃǂƌ�����V�����m�ł͂Ȃ��B�o�t�R�̒܂̍C���A�����Ȃ�Ƃ������Ĉ���ł݂���ǂ����B�܂��A�����S���o�g�̗͎m�ǂ���������ȗD���������������Ƃ��Ȃ��̂��A���d�s�v�c�ł���B

�@���̒��ŁA�M�T�ԕ����̗͎m�̑��o�́A�����ď��C���ǂ������B�M�i���ɂ��Ă��A�����S���o�g�̋M�m��ɂ��Ă��A�����ɑ��o������Ă��邱�Ƃ��`����Ă����B�M�T�Ԃ̌�������̑��o�ɑ���p�����A�ԈႢ�Ȃ���q�B�Ɍp������Ă���Ǝ����ł����B���ꂪ�͂��ȋ~���ł������B

�@�������A���{���o����ɂ����āu�|�����߂̃c���v�̂悤�ȑ��݂ł������M�T�Ԃ��A���ނ�]�V�Ȃ����ꂽ�B�M�T�Ԃ��A�g�D�l�Ƃ��Ă̌����ɖ�肪�������ȂǂƎw�E����҂����邪�A���o�ƊE�Ƒ��o����̐��퉻����`�ɍl����Ȃ�A����Ȃ��Ƃ͖��߂̖��ł���B

�@����̌o�܂��Ԃ��Ɋώ@���Ă���ƁA���炩�ɁA���{���o����ɂ��A���ȋM�T�Ԓ��ߏo���ł���B���̌��ʁA���{���o����́A�����Ƃ��Ɂu�|�����߁v�ɐ��艺�������B

�@���{���o����ƌ����A���܂��Ɂu�i�A�i�A�v��u�}�A�}�A�v���^�c�̊�{�Ƃ��Ă���A���ԈˑR�Ƃ����A���̂悤�Ȓc�̂ł���B�B���A�����̎��ŁA�Q���܂��U�炵�����Ă���_�ł́A�������y���Ɏn���������B�唼�̖����ɁA���o�E���v�̖��m�Ȏp���͌����Ȃ��B���S�����o��\�͍����ȂǁA�ƊE�̔j���p�����͖����ɉɂ��Ȃ��ɂ�������炸�ł���B�@�@�@

�@��������̃}�l�W�����g�\�͂��̂��̂��̂��A�����ɓ������B�Ⴆ�A��\�̔��p�i�k���C�j��A�L��S���̎œc�R�i��T���j�ȂǂɁA���o�E�̌�����A�Ӗڂ��ׂ����x���ʼn��P���悤�ȂǂƂ����p���́A�������Ȃ��B����Ă��邱�Ƃ́A�`�}�`�}�Ƃ����}�C�i�[�`�F���W�݂̂ł���B�@

�@�]�k�ɂȂ邪�A�ނ�̌�������̑��o�ŁA��ۂɎc���Ă�����̂͊F���ł���B�k���C�̓X�P�[���̏������A�S�`���S�`���Ƃ������o�ŁA�܂��Ƃɉe���������݂ł������B��T���ɂ������ẮA���̉��j�ɂȂ����̂��Ƌ^������悤�ȁA�~�W���Ń��������ȑ��o�����L���Ɏc���Ă��Ȃ��B�M�҂Ɍ��킹��A���ɑ�T���́A���ꂱ�����j�̖��������悤�ȑ��݂ł����Ȃ������B

�@���āA��������̋M�T�Ԃ̓y�U�́A�^���ł������B�ނ̑��o�ŗB��s���R�����������̂́A�Z��T�ԂƂ̗D�������̈�킾���ł���B����́A��Ƃ��ďo������A�Z�ւ̐���t�̈���\���ł������Ɨ������Ă���B

�@���p���œc�R���A���o�E�ɑ���v���x�́A�����܂ł��Ȃ��A�M�T�Ԃ̑����ɂ́A�y���ɉ����y�Ȃ��B���̂悤�Ȕy���A���ތ�A������Ō�����U�邢�A�M�T�Ԃ���ߏo�������Ƃɂ́A�䖝���Ȃ�Ȃ��B�u�c���̔������|�����߁v�ƂȂ������o����ɁA���͂▢���͂Ȃ��B

�@���̍ہA���{���o����ɂ��ẮA�P�Ȃ��ʂ̗��v�Njy�c�̂Ƃ��ׂ��ł���B���R�̂��ƂȂ���A�m�g�j�͕��f�����ׂ��ł͂Ȃ��B���͂⍑�Z�ƌĂԂɒl���Ȃ����o���A�����̓d�g�ŗ������Ƃ́A���ꂱ���������璥�������M�d�Ȏ�M���̖��ʎg���ł���B

�@����ł����o���������Ƃ����҂�����̂Ȃ�A�v�����X�ł��������ŁA������i���Z�قȂǂƌĂԂׂ��ł͂Ȃ��j�ɒ��ڑ����^�ׂ悢�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꔪ�N��Z������j

�@�@

����R����30�N9����

�����I�a��̃X�|�[�c�c�̂��̂Q

�����I�Ǐ�̃X�|�[�c�c�́i���̂Q�j

�@ �ܔN�O�̓�Z��O�N�����ɁA���\��̃R�������f�ڂ����B���ꂩ�獡���Ɏ���܂ŁA�ˑR�Ƃ��āA�X�|�[�c�E�̕s�ˎ��́A�₦�邱�ƂȂ��A�����Ă���B���o�E�̖\�͖��A���q���X�����O�⏗�q�̑��̃p���n�����ȂǁA�s�ˎ��͂܂��Ɂu�Ԑ���v�ł���B�ŋ߂̎����̒��ŁA�Ƃ�킯�ڗ����������́A�u����A���t�g�����v�ƁA�u�A�}�`���A�{�N�V���O�A�������v�ł���B �ܔN�O�̓�Z��O�N�����ɁA���\��̃R�������f�ڂ����B���ꂩ�獡���Ɏ���܂ŁA�ˑR�Ƃ��āA�X�|�[�c�E�̕s�ˎ��́A�₦�邱�ƂȂ��A�����Ă���B���o�E�̖\�͖��A���q���X�����O�⏗�q�̑��̃p���n�����ȂǁA�s�ˎ��͂܂��Ɂu�Ԑ���v�ł���B�ŋ߂̎����̒��ŁA�Ƃ�킯�ڗ����������́A�u����A���t�g�����v�ƁA�u�A�}�`���A�{�N�V���O�A�������v�ł���B

�@�]�~�\���ؓ��Ɖ������̂ł͂Ȃ����ƁA�^�������Ȃ�悤�ȎҒB�������N�������������́A�}�X�R�~�ɑ��āA�i�D�̎��ԂԂ��̍ޗ�����邱�ƂɂȂ����B��R�X�g�Œ����Ԃ̔ԑg���쐬�ł���}�X�R�~�́A���ꂱ�����тł���B�@

�@�]�k�����A�������ɗ��g�D�̃g�b�v�i���{��w�������c���p���A���{�{�N�V���O�A������R�����j�ɂ́A�ʔ����ގ���������B���҂̕��e���A���������Z��̂悤�ɁA�悭���Ă��邱�Ƃ��B�ǂ����l�Ԃ́A��肽�������ƒf�̐��E�ɁA�i�N�h�b�v���ƐZ�����Ă���ƁA�����悤�ȕ��e�ɂȂ�悤���B

�@�X�|�[�c�c�̂Ɍ��炸�A���悻������g�D�ɂ����āA�g�b�v�ɗ��҂������Ɨǎ��Ƃ�����Ă���A�g�D�̒v�����ɂȂ�悤�Ȗ��́A�߂����ɔ������Ȃ��B�����Ō��������Ƃ́u�����̖{�������ɂ߂�́v�ł���A�ǎ��Ƃ́u���S�ȏ펯�v�ł���B�Ƃ�킯�X�|�[�c�c�̂́A���E�r�����������B�܂��A���I�ł�����B���̂��߁A��������Ɠƒf�ƕΌ��Ɋׂ�Ղ��̎���L���Ă���B���̂悤�ȑ̎��̑g�D�ɑ��ẮA��Âȗ���ŁA�`�F�b�N�Ɠ������s�����Ƃ��s���ł���A�X�|�[�c�̐��E�ł����S���̂́A�X�|�[�c���ł���ׂ����B

�@�������A�s�ˎ����ɑ���X�|�[�c���̂���܂ł̑Ή������Ă���ƁB�����ɂ����l���̂悤�ŁA���̈������X�^���X�ł���B���싷��Ő��Ԓm�炸�̎q���ɑ����^�́A�Ƃ�킯��̓I�A���i�ɍs���ׂ��ł���ɂ�������炸�ł���B

�@���{�̂��̂܂܂̃X�|�[�c�E�ł́A��N��̓����I�����s�b�N�ȂǁA�ƂĂ����ڂ��Ȃ��B�X�|�[�c���́A�X�|�[�c�E�̔��{�I���v�Ɍ����āA���}�ɋ��͂ȑΉ����s���K�v������B����X�|�[�c���ɂ����v������̏ꍇ�ɂ́A���]�̈ꔱ�S����Ƃ��āA�g�D���̂��́i���{��w��A�}�`���A�{�N�V���O�A���j��ׂ��Ă��܂����Ƃ��A���̍ہA�߂ނȂ��Ǝv����B

�@���ꂭ�炢�A���{�̃X�|�[�c�E�̌���͐[���Ȃ̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꔪ�N�㌎����j

�@

����R����30�N8����

���C�ȍ��A�����J

�@ �g�����v�哝�̂́A������������A��肽�����肪�~�܂�Ȃ��B�u�A�����J����`�v�������A�o�ρA�O���A�R���ȂǑS�Ă̕���ŁA���E�����������Ă���B �g�����v�哝�̂́A������������A��肽�����肪�~�܂�Ȃ��B�u�A�����J����`�v�������A�o�ρA�O���A�R���ȂǑS�Ă̕���ŁA���E�����������Ă���B

�@����E��펞�A�A�����J�́A�i�N�ɂ킽��Ǘ���`���̂ĂāA�������哱���A�����Ƃ��ɐ��E�g�b�v�̍��Ƃɖ��o���B���̌�A���|�I�Ȍo�ϗ͂ƌR���͂�w�i�ɁA�����A�o�ρA�R���̖ʂŐ��E�����[�h���Ă����B���E���a�̈ێ��A�V���������̍\�z�ȂǁA���̑̐��Â���́A�Ƃǂ̂܂�A�A�����J�ɂƂ��ėL���ȑ̐����\�z���邱�Ƃł��������A���V�A�⒆���ɔ�ׂ�A�������A�[�����̍����̐��ł͂������B

�@���݂̃g�����v�����́A�ЂƂ̓����́A����}�����ɑ��鋭��Ȕ��������ł���B�O�I�o�}�哝�̂́A�u�������ŁA���̈������v�����ł������B�Ђ炽�������A�u���������������v�̐����ł���B�g�����v�哝�̂́A�����^��������ے肵�A�A�����J�̖{�����A�I���ɑO�ʂɏo��������s���Ă���B

�@���͂⌻�݂̃A�����J�ɂ́A�����Ă̂悤�ȗ]�T�͂Ȃ��B����ɂ����x������A�Ƃ�����ł���B�펯�I�ɂ͋ɒ[�ɂ܂�Ȃ��Ǝv���鐭����������A���̂Ƃ���A���ꂪ�傫���ڍ����钛���́A�����Ȃ��B�T�ˍ����̔������A�ނ��x�����Ă���̂��A�܂������ł��邩�炾�B

�@����ł́A�A�����J�́A�����ǂ��Ȃ�̂ł��낤���B�|�X�g�E�g�����v�̎��オ�������Ă��A���̏�Ԃ������̂ł��낤���B�����͑����A�����ł͂Ȃ��낤�Ǝv����B�|�X�g�E�g�����v�̃A�����J���_�ɗ\������ƁA���炭�A�g�����v�����ɑ���O���C���̓�����,�A�����Ō�����̂ł͂Ȃ����B�A�����J�̐����́A���݂��́A���̐[�����̂ɉ�A����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����B

�@�A�����J�͂���܂ŁA���a�}�Ɩ���}�̐������T�˒��悭�o�����X���Ȃ���A�i��ł����B���̊�{�I�ȍ\�}�́A������傫���ς�邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv����B�ꌩ�A��_�ɁA�ǂ��E�⍶�ɐ�Ȃ���A���ʓI�ɂ̓o�����X�̂Ƃꂽ�`�őO�ɐi��ōs���Ƃ����\���������̂ł͂Ȃ����B�@

�@�|���āA���{�̐������݂�ƁA�����}�ƌ��Ő�����S������悤�Ȑ��}�́A�����ɑ��݂��Ȃ��B�ق�̈ꎞ���A����}��������S�������Ƃ����������A���܂�ɖ��\�͂ɉ߂��āA�u���Ԃɓ��{�̍���傫���������Ă��܂����B���݂ł����{�̖�}�͎����Y���Ă���A�X�F�E���v���Ȃǖ��߂̖��ɁA���Ԃ�Q��āA���X�Ƃ��Ă���B���e���ɂ܂�Ȃ��A�ƂĂ�������S����悤�ȃ��x���ł͂Ȃ��B

�@���{�ɔ�ׂ�A�A�����J�́A�܂��܂����͂�ۂ��āA�O�ɐi��ōs���̂ł͂Ȃ����Ǝv����A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꔪ�N������� �j �@

����R����30�N7����

�j��Œ�̒j�q�T�b�J�[

�@ ���[���h�E�J�b�v�̃��V�A���A���{�̌����g�[�i�����g�i�o�����������|�[�����h��ŁA����͋N�������B���{�̏�������ΕK�v�ȏ��ŁA��_�̃r�n�C���h�������Ă����㔼��A���{�`�[�����ˑR�A���ԉ҂��̃p�X�����n�߂��B�{�[����ێ����Ă��A�U�߂邱�Ƃ����Ȃ��B�����A�p�X���Ă��邾���ł���B�|�[�����h�`�[��������ɑ��Ă͂Ȃ��p���Ȃ��A�����w�`���č\���邾���ł������B�@�@�@ ���[���h�E�J�b�v�̃��V�A���A���{�̌����g�[�i�����g�i�o�����������|�[�����h��ŁA����͋N�������B���{�̏�������ΕK�v�ȏ��ŁA��_�̃r�n�C���h�������Ă����㔼��A���{�`�[�����ˑR�A���ԉ҂��̃p�X�����n�߂��B�{�[����ێ����Ă��A�U�߂邱�Ƃ����Ȃ��B�����A�p�X���Ă��邾���ł���B�|�[�����h�`�[��������ɑ��Ă͂Ȃ��p���Ȃ��A�����w�`���č\���邾���ł������B�@�@�@

�@�e���r�ϐ킵�Ă����M�҂́A�ŏ��A�����N�������̂��A�����ł��Ȃ������B���炭���āA�ǂ����A���̂܂܂̏�Ԃœ��{��������Ȃ�A�����g�[�i�����g�ɐi�o�ł���ɂȂ����炵�����Ƃ����������B

�@���̌�����{�`�[���́A�p�X�ɐ�O���Ă����B���R�̂��ƂȂ���A���̂����A�ϋq����u�[�C���O���N�������B����ł����{�`�[���̓p�X�����������B�M�҂�����ȓ{����o�����B����قNJϋq���o�J�ɂ��������͌������Ƃ��Ȃ��B����ł́A��i���̒�����؍����A�o�h�~���g���̎����Ō��������C�͎����Ɖ���ς��Ȃ��ł͂Ȃ����B

�@�ē̐���N���A���ԉ҂��̎x���������悤�����A����ȏX�����Ƃ܂ł��āA�����g�[�i�����g�ɐi�o���Ă��A�M�҂͑S���]�����Ȃ��B�X�b�L�������`�Ō����g�[�i�����g�i�o���������ȂǂƁA�А��̗ǂ��p���͉����֍s���Ă��܂����̂��B���̊ē̉��S�������Č������C������B�I��B���A���̂悤�ȑ����v���[���A�{�S�͕s�������A�\�����ɂ́A����Ȃ�ɍm�肵�Ă����B

�@���������A����̃`�[���ɂ́A�������炢�낢��ƃP�`�����Ă����B���O�ɂȂ��āA�O�ē̃n�����z�W�b�`����コ�������Ƃł���B���Ƀn�����z�W�b�`���A�ǂ�قǂ܂��������Ƃ��Ă��A�����܂ő������������ł̉�C�́A�Ȃ����낤�B����Ȕ�펯�Ȃ��Ƃ����邭�炢�Ȃ�A���́A�n�����z�W�b�`���ēƂ��đI�̂��B���{�`�[���̈琬��^�c�Ɋւ��āA����܂ŋ���ƊēƂ̊ԂŁA�[���Ȉӎv�a�ʂ͂Ȃ���Ă����̂��B���Ɍ�コ����̂ł���A���̂����Ƒ����ł��Ȃ������̂��A�ȂǁA���{�T�b�J�[����i�i�e�`�j��i�c���K�O�j�́A�������^����o�����͎R�ς��Ă���B

�@��C�̐���N�ē����Ȃ��Ƃ��Ȃ��B�O�E�ł́A�n�����z�W�b�`�ēɈӌ��������闧��ɂ���Ȃ���A�{�l�ɒ��ځA���w�E���������Ƃ́A�w�ǂȂ������Ƒ������Ă���B���������ł���Ȃ�A�n�����z�W�b�`�����܂������ɂ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�@

�@�I������ł���B�n�����z�W�b�`�ē̕��j��єz�ɔᔻ�I�Ȉӌ��������҂��������A���̎ҒB�́A���͒B�҂ł��A���݂̎��͂́A���E�̃g�b�v�N���X�ɂ͋y�Ȃ��B���������A���E�̃g�b�v�N���X�Ɣ�ׂāA���{�̒j�q�T�b�J�[�́A���m�ɓ�����ł���B��������ꂸ�Ɍ����A�싅�⏗�q�T�b�J�[�̕����A���E�̃g�b�v�ɂ͂܂��߂��B���{�̒j�q�T�b�J�[�́A���͂ɕs�������̉ߕی���Ă���ƌ�����B

�@���Ԃ͉��́A���E���x���œ�����̒j�q�T�b�J�[�ɁA����قǂ܂łɌ����������̂��낤���B�����炭�T�b�J�[���A�X�|�[�c�ł͍ő勉�̍��ʑ��ł��邱�Ƃɉ����āA�}�X�R�~������Ă��邱�ƂɁA�傫�Ȍ���������̂ł͂Ȃ����B

�@���{�̒j�q�T�b�J�[������قǂ܂łɎキ�Ă��e���Ȃ̂́A�g�̔\�͂����ł́A���������Ȃ��B�Ⴆ���L�V�R�̂悤�ɁA���{�l�Ƒ̊i�I�ɂ͑卷���Ȃ��Ă��A���Ă��鍑�͑������炾�B�F�߂����͂Ȃ����A���{�l�́A�T�b�J�[�̎����ɕs���ȁA�Ƃ����̔��f��s�������邱�Ƃ��A�A�s����Ȗ����ł���̂�������Ȃ��B

�@�T�b�J�[�ɊW����ҒB�́A���R�Ȃ���A���̃X�|�[�c��t����グ�āA�����v�ɗ^�낤�Ɩژ_��ł���B�������A���{�͂��̃X�|�[�c�ɖ{���ɍ������Ď��g�ނׂ��Ȃ̂��ۂ��B���̍ہA��ÂɂȂ��ččl�����ق����悢�C�����ĂȂ�Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꔪ�N��������j

����R����30�N6���u���S�ڂ��v

�@���S�{�P

�@ �����Ȃ̎����������A�Z�N�n���^�f�ŁA�ޔC��]�V�Ȃ����ꂽ�B���Ƃ̐^�U�͕ʂƂ��āA�������ꂽ�̂́A��Q�҂Ƃ����҂��A�T�������̏����L�҂ł��������Ƃł���B�����V���̊W�L�҂ɑ��āA�^�f��������悤�ȍs�ׂ������Ƃ����A�����́u���S�{�P�v�Ԃ肪�A�����Ȃ̂ł���B �����Ȃ̎����������A�Z�N�n���^�f�ŁA�ޔC��]�V�Ȃ����ꂽ�B���Ƃ̐^�U�͕ʂƂ��āA�������ꂽ�̂́A��Q�҂Ƃ����҂��A�T�������̏����L�҂ł��������Ƃł���B�����V���̊W�L�҂ɑ��āA�^�f��������悤�ȍs�ׂ������Ƃ����A�����́u���S�{�P�v�Ԃ肪�A�����Ȃ̂ł���B

�@��ƂŁA�����Ȃ�Ƃ��A�L��Ɋւ���Ɩ��Ɍg������҂ł���Ȃ�A�����V���̃^�`�̈����́A�g�ɐ��݂ĕ������Ă���͂��ł���B�Љ�`��U�肩�����t����������A��҂̖����ł���悤�ȃt�������āA����Ɉ�����t���A�������t���܂Ƃ��̂́A�u�����v�̏퓅��i�ł���B�݂̂Ȃ炸�A���̃}�X���f�B�A�́A���ɁA�����̉B����c�Ȃ܂ōs���B

�@�Â��́A�T���S�ʂ������̎�ŏ��t���Ă����Ȃ���A���R�ی��i����Ƃ������A�u�}�b�J�ȃj�Z�L���v��P�o�������Ƃ��������B�܂��A�Ԉ��w���ɂ����ẮA���̃��f�B�A�̉R�Ōł߂������L�����A�����ɓ��{�̍����������Ă��܂����B�����������Œᑭ�ȃ}�X���f�B�A�ɑ���A�����Ȏ����̖��h�����́A�����I�ł�������B���̂悤�ȓ݊����ŁA�悭���܂��A�����ɂ܂ŏ��l�߂����̂��B

�@�|���āA��Q�҂Ƃ���鏗���L�҂ɂ��A����^�f�͑傠��ł���B�悸�́A�����A�������������Ă��郁�f�B�A�ł͂Ȃ��A��O�ҁi�V���Ёj�ɓn�������Ƃ��B���炪���肵�������A���̃}�X���f�B�A�Ƀ��[�N����ȂǂƂ������Ƃ́A�����Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃł���A�}�X�R�~���̂��̂ɑ��鐢�̒��̐M�����A���ꂩ�畢���悤�ȗ���s�ׂł���B

�@���������A�����L�҂��P�ƂŁA�ǂ��ꂽ�ꏊ�ɂ����Ď�ނ��邱�Ǝ��̂������������A�s���R�ł͂Ȃ����B�Z�N�n���܂����̍s�ׂ��N���邩������Ȃ����Ƃ́A���O�ɏ[���\�z���ł����͂��ł���B�����̒����̃^�`�̈������炷��A���Ƃ��ƁA�Z�N�n����U��������Ӑ}���������̂ł͂Ȃ����ƁA�א�����������Ȃ�B�����I�}�X�R�~�}�̂ł���u�����v�̌��������A���̂܂܉L�ۂ݂ɂł��Ȃ��̂́A�����炭�M�҂������b�����ł͂���܂��B

�@���āA���̃}�X�R�~�}�́i�������j�Ɗ����Ƃł́A�ǂ��炪�A���{�̍��̂��߂ɁA���ɗ����Ă���̂��A�ƌ����A����͊ԈႢ�Ȃ��A�����ł���B���₵�������̉��䍜���x����ׂ��A��������҂��A���̑̂��炭�́A�����ɂ���Ȃ��B�䂪���̐�s���́A�Ђ���Ƃ�����A�u���S�{�P�v�ŁA��̓��Ȃ̂�������Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(��Z�ꔪ�N�Z������j

�@

����r��R����30�N5�����u�l���̐ߖځv

�@�l���̐ߖ�

�@ ���̍ɂȂ��āA���߂ĐU��Ԃ��Ă݂�ƁA�A�E�A�����ȂǁA�l���ɂ�����d��Ȑߖڂ́A���͂ق�̂�����Ƃ������R�̐ςݏd�˂ŁA���܂����悤�Ɏv����B�u�n�����d�˂����ʂ̌��_�v�ł���A����Ȃ�ɕ��������悢���A���Ȃ��Ƃ������̏ꍇ�́A�����łȂ����Ƃ����������B�Ⴆ�A�A�E�悪���܂����������Ȃǂ́A�܂��ɁA���R�̐ςݏd�ˁA���̂��̂ł������B ���̍ɂȂ��āA���߂ĐU��Ԃ��Ă݂�ƁA�A�E�A�����ȂǁA�l���ɂ�����d��Ȑߖڂ́A���͂ق�̂�����Ƃ������R�̐ςݏd�˂ŁA���܂����悤�Ɏv����B�u�n�����d�˂����ʂ̌��_�v�ł���A����Ȃ�ɕ��������悢���A���Ȃ��Ƃ������̏ꍇ�́A�����łȂ����Ƃ����������B�Ⴆ�A�A�E�悪���܂����������Ȃǂ́A�܂��ɁA���R�̐ςݏd�ˁA���̂��̂ł������B

�@�����i���a�l�O�N���j�́A�A�E����̎������A��Ƃ̋Ǝ�ɂ���āA���ꂼ��قȂ��Ă����B�Ⴆ�A��s�͍ł������i�l�N���ɂȂ����N�̏t�j�A�������Ђ͒x���ق��i�H����j�ł������B�M�҂̏A�E��]��͑������Ђł������̂ŁA�l�N���ɂȂ肽�Ă̎l���́A�A�E�������s�����Ƃ��Ȃ��A�������̂�т�Ɖ߂����Ă����B����ŁA�����A�����M�^�[�N���u�̃}�l�[�W���[�ł������m�N�́A�s�s��s���A�E�̑��u�]�ɂ��Ă���A�t���琸�͓I�ɁA��s�K��Ȃǂ̊������s���Ă���

�@�l���̂�����A�m�N���玟�̂悤�Șb���������B

�u�s�s��s�j�̐l�����ɂ́A���l�̋�s���������Ă���B�d�Ԓ����Ă��A��x������ɍs�����l�́A�[���ɂ����B�v�@

�@�m�N�������Ă��ꂽ�����͎��̒ʂ�ł������B

�@�R����̗L�y���w�ʼn��ԁA�c���̂��x�[�Ɍ������ĕ����B���x�[�ɂԂ�������A���܂���B���̂܂܍s���A�j��s�̖{�X������B

�@�����Ő�����A�ɂԂ������˂āA�ނɋ�������ʂ�A�L�y���w�ʼn��Ԃ��A���x�[�Ɍ������ĕ����Ă݂��B���x�[�ɂԂ������̂ŁA���܂����B����Ƃ����ɂ́A�j��s�ł͂Ȃ��A�O���s�̖{�X���������i��������������Ƃ����A�j��s�̖{�X�́A����ɐ�ł������j�B�O���s�{�X�ł́A�����A�M�^�[���̂r��y���Ζ����Ă��邱�Ƃ�\�ߕ����Ă����̂ŁA���A���Ă�A��������Ă݂��B

�@����ƁA�r��y�͖{�X�c�ƕ��̑����ŋƖ����s���Ă����B��߂����āA��y�̂Ƃ���֍s���ƁA��y���q�˂��B

�u�����͉����ɗ����́H�v

�u�����A�����ɗ����̂ł���܂���B���́A���ꂩ��j��s�̐l�����֍s���Ƃ���Ȃ�ł��B�v

�u�����A����������́B����Ȃ�A�����̋�s�̐l�������܊K�ɂ��邩��A���������֍s���Ȃ����B�v

�@�������āA��y�Ɍ���ꂽ�ʂ�A���̂܂܃G���x�[�^�[�Ō܊K�ɏオ��A�l������K�₷�邱�ƂɂȂ����B��������ƁA���̏�Ŗʐڂ��s���A�K��̗����ɂ́A�A�E�����肵���̂ł���B���ǁA�j��s�͖K�₹���d�����B����ǂ��납�A��ƖK��Ȃ���̂��A�O���s��s�����ŏI����Ă��܂����B

�@���̂悤�ɁA�A�E�悪���܂�������́A���R�̐ςݏd�˂��̂��̂ł������B���A�A�E�����łȂ��A�������܂��A�����悤�ɁA���R�̐ςݏd�˂ł������B�����A�A�E���������A�������A����Ƃ͈قȂ錋�ʂɂȂ��Ă����Ȃ�A����͂܂�����ŁA�ʂ̋��R���ςݏd�˂�ꂽ���ʂƂ������ƂɂȂ�̂ł��낤�B

�@�ĊO�A�l���Ƃ́A����ȋ��R�̐ςݏd�˂̌��ʂł���̂�������Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꔪ�N�܌�����j

����r��R����30�N4�����u�����ޏ��^�́v

�����ޏ��@�^��

�@ �s�����Ȋ؍��ł̓~�G�I�����s�b�N���ŁA�v�킸���Ƃ����o����������B�X�s�[�h�E�X�P�[�g�̏��q�ܕS���[�g���A�����ޏ��̗D���ł���B �s�����Ȋ؍��ł̓~�G�I�����s�b�N���ŁA�v�킸���Ƃ����o����������B�X�s�[�h�E�X�P�[�g�̏��q�ܕS���[�g���A�����ޏ��̗D���ł���B

�@�X�|�[�c�ƈꌾ�Ō����Ă��A�t�B�M�A�E�X�P�[�g�Ȃǂ̍̓_���Z�ł́A�����̌��ʂɁA�K�������[���̂����Ȃ����Ƃ�����B���Ȃ݂ɍ����ł��A�����l�R�������A�����̑I��ɑ��ċɒ[�ɊÂ��̓_���������Ƃ��\�I���ꂽ�B�܂��A�̓_���Z�łȂ��Ă��A�J�[�����O�̂悤�ɁA���Z�̍Œ��ɓ��X�ƊԐH�������肵�āA����ł��X�|�[�c���A�Ƌ^�������Ȃ���̂�����B

�@�����̋��Z�ɔ�ׂāA�X�s�[�h�E�X�P�[�g�́A�������x�����̏����ł���A�D�P���ɂ��Ė����ł���B�Ƃ��ɍ���̏����ޏ��̏ꍇ�́A�ȑO���炳���₩��Ă���A�C���E�R�[�X�ƃA�E�g�E�R�[�X�̗L���E�s���A�؍��̖W�Q�^�f�̗L���ȂǁA���\���Ȃ��ŁA�I�����s�b�N���R�[�h��@���o���ėD�������B���ꂱ������Ȃ��̉����ł���B

�@�X�s�[�h�E�X�P�[�g�́A�t�B�M�A�X�P�[�g�Ȃǂɔ�ׂāA�����ɂ��n���ȋ��Z�ł���B���̂��߁A�X�|���T�[��Ƃɂ��Ȃ��Ȃ��b�܂�Ȃ��B�����̑I�肪�o�ϓI�ȕ��S�ɚb���Ȃ���A�فX�Ɨ��K�ɗ��ł���B���������̗�O�ł͂Ȃ������B���K���p�����邽�߂ɁA���Ȃ��炴���J���d�˂Ă����悤�ł���B

�@���̂悤�ȏ��ŁA�����ɑ���x�����s�����̂́A���쌧���{�s�ɂ���Љ��Ö@�l�i���V�a�@�j�ł���B���a�@�́A�������x������ɂ������āA���ꂱ�������t������A�v�����s�����肷�邱�Ƃ͂��Ȃ������B�܂��a�@�̍L���A��`�ɗ��p���邽�߂ł��Ȃ��A�O���܂őI��ł��鏬���ɂƂ��ăv���X�ɂȂ�悤�Ȍ`�ŁA�x�����s���Ă����Ƃ̂��Ƃł���B�����ޏ��̋����_���́A���V�a�@�悤�ȁA�u���������̌o�ϓI�x���v�Ƃ������ׂ������Ȃ����ẮA���������������Ȃ��B

�@����ŁA�����̒n���ł��钷�쌧����s�ł́A�s�����`�����ւ̉����c�A�[��g��A�s���ɓ��݂����������ŏZ��������U�����肵�āA�����ɉ������Ă����B����s�Ƃ��Ă��A�����ޏ��Ɂu���ʎs���h�_�܁v�����^����\��ł���ƌ����Ă���B

�@���݉��ł̉������A���ʎs���h�_�܂��A�s�������Ẳ����́A�Ƃ��ɑ傢�Ɍ��\�Ȃ��Ƃ��Ƃ͎v���B���A���������ꂩ����A�V�����`�������W�̂��ߗ��K���p�����Ă�����ŁA�������Ȃ��o�ϓI���S���l����ƁA�ނ���͂��Âł��ǂ�����A�n���s�������K�I�x�����s�����Ƃ��A����ɑ傫�ȈӖ�������Ǝv�����A�������Ȃ��̂ł��낤���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꔪ�N�l������j

����r��R�����R�O�N�R�����u�s�����`�����I�����s�b�N�̋��v

�s�����`�����E�I�����s�b�N�̋�

�@ ���O��I�����s�b�N�~�G���Z���A��Z�ꔪ�N�A�؍��̃s�����`�����i�����j�ŁA�J�Â��ꂽ�B�V���̌��������ł���m�g�j�̓��ꍞ�݂悤�́A�q��ł͂Ȃ������B���i�̔ԑg���X�I�ɋ]���ɂ��āA�I�����s�b�N�̕������˂�����ł����B ���O��I�����s�b�N�~�G���Z���A��Z�ꔪ�N�A�؍��̃s�����`�����i�����j�ŁA�J�Â��ꂽ�B�V���̌��������ł���m�g�j�̓��ꍞ�݂悤�́A�q��ł͂Ȃ������B���i�̔ԑg���X�I�ɋ]���ɂ��āA�I�����s�b�N�̕������˂�����ł����B

�@�������Ȃ���A�m�g�j�̂͂��Ⴌ�U��ɂ��S�炸�A���̑��͗l�X�Ȗ����܂�ł����B�ő�̂��̂́A���݂̊؍����A�X�|�[�c�Ɍ��炸�A��K�͂ȍ��ۑ����J�Âł���悤�Ȋ�̍��Ƃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃɂ���B�ߔN�A���̍��ŊJ�Â��ꂽ��K�͂ȍ��ۓI�C�x���g�͎��s����ł���B�Ⴆ�A��㔪���N�̃\�E���I�����s�b�N�i�ċG�j�ł́A�{�N�V���O�ȂǂŖ��d�s�v�c�Ȕ��肪��������A����ɁA��Z�Z��N�ɓ��؋��ÂŊJ�Â��ꂽ�T�b�J�[�̃��[���h�J�b�v�́A�؍��`�[���̂��߂́A�����A�����A��R�̃I���p���[�h�ł������B

�@���s�̎傽�錴���́A��Î҂Ƃ��Ă̓x�ʂ�����������������A�����ւ́u�����Ђ����v��A�����ւ̘I���ȖW�Q�s�ׂł���B���܂��ɋL���ɐV�������A�T�b�J�[�̃��[���h�J�b�v�ɂ�����A���{�ɑ��錙���点��A�I�����s�b�N�ł̎Q�����ɑ���s�����ȑΉ��ȂǁA�s�����Ȃł����Ƃ͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B

�@����̓~�G�I�����s�b�N�ŁA�^����ɂЂǂ����ڂɂ����̂��A�X�L�[���̏o�L�ڂԂ�ł���B���͋Ɋ��̂����ɋ�����˕����p�����A�A�N�V�f���g��g���u�������������B

������ɂ߂��̂��A�X�L�[�̃W�����v�ƃX�m�[�E�{�[�h�ł������B�˔��I�ȏo�����ɏo���킵�āA�ϋq�͔��Ɏc�O�Ȏv�����������A����ȏ�ɁA���̑��ɏƏ����i���āA�l�����]���ɂ��Ă����I��ɂƂ��ẮA���Z���n�܂�u�Ԃ́A�ق�̂킸���ȋC�܂���ȓV��ŁA����܂ł̓w�͂����A�ɋA���̂́A���ꂱ�����܂������̂ł͂���܂��B���̂��̂悤�ȏꏊ���I�����s�b�N�̉��ɑI�̂��A�����ɋꂵ�ށB

�@�v���I�Ȍ��ׂ͉�ꂾ���ł͂Ȃ��B���̉^�c�ʂł���肪�������B�Ƃ�킯�A�؍��̑哝�̂́A�����Ҕ\�͂����@���Ă���A�k���N���𒆐S�ɁA���̂��ꂽ�Ή����J��Ԃ��Ă����B����Ŗk���N�́A�����L����肽�������ڂ̓�����ɂ��Ă���ƁA���̃I�����s�b�N���A�킴�킴���̍��ŊJ�Â����̂��A���߂ċ^�₪�����B

�@���싷��ŁA���ۊ��o�Ɍ��@���鍑�́A�J�Í��Ƃ��ĕs�K�i�ł���B���̍ۂ��łɌ����A���̒������A������������ł���B���ɃA�W�A�ŊJ�Â���̂ł���A�I�[�X�g�����A�Ȃǂ̂ق����y���ɓK���Ă���B

�@�Ƃ������A���̍��ɂ́A�s�����Ȏv�����������邱�Ƃ��A���܂�ɂ������B�����������ō��ۑ����J�Â��邱�Ƃ́A���_�q���̖ʂ�����A�~�߂ė~�������̂ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꔪ�N�O������j

����r��R����30�N2�����u���{�̉p�ꋳ��v

[���{�̉p�ꋳ��p

�@�`������A���������ʂ��ċ�����ꂽ�A�䂪���́u�p��v�́A���U��Ԃ��Ă݂�ƁA�ǂ�����蓹�ł������悤�ȋC������B�ŋ߂ł́A���w�Z����p����n�߁A�O���l���t���̗p���ĉ�b��������ȂǁA�p�ꋳ��̊��������ς���Ă��Ă���B���A����ł��܂��\���Ƃ͂����Ȃ��B�p�ꋳ��͖ډ��A�ϊv�̑����ɂ���Ɨ������ׂ��ł��낤�B

�@�p�ꋳ��ɗ͓_��u�����Ƃ���ƁA�ꍑ��ł�����{�����������g�ɕt�������邱�Ƃ̕����挈�ł���A�Ƃ̈٘_���K���o��B�������A���̒i�K�ŗ����~�܂�c�_�͎~�߂āA�Ƃɂ����p�ꋳ����ǂ�ǂi���ׂ��ł���B����A�p��͗D�G�����A����͋��Ƃ����悤�Ȏ҂��o���ꍇ�ɂ́A����ł����{��Ɖp��̂ǂ�����ł��Ȃ����́A�y���ɗǂ��A���炢�ɁA�����ׂ��ł���A

�@�|���ĉ�X�̐���ł́A�����̐l���A���w�Z�A�����w�Z�̘Z�N�Ԃ��p����w�̂ɁA�����ȒP�ȓ����b�ł������A�l�ꔪ�ꂵ�Ă���B���̌��ʁA�O���l�ƐڐG���邱�Ǝ��̂ɁA���ӎ������Ɏ����Ă���B����͂����ɂ��ُ�ł���B�ǂ����Ă��̂悤�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����̂��B

�@�M�҂̑̌��������A�M�҂���w�����̂��߂ɕ������p��̓lj���́A����Ȃ��̂����������B���̂��߁A�lj�͂ɂ͂���Ȃ�̎��M���������B�������A��s�ɏA�E�����̂��A�j���[���[�N�ɓ]���邱�ƂɂȂ������A��b�ƂȂ�ƁA�����ȒP�ŏ����I�Ȃ��̂ł����A�ł��Ȃ������B���̌��ʁA���߂ĉp��b�̊w�Z�֒ʂ��A��b�̊�b����n�߂���Ȃ������B��Ȃ��b�ł���B

�@��X���w����́A���������A�u�p�ꋳ��v�̖ړI���̂��A���݂Ƃ͈قȂ��Ă����悤�Ɏv���B�����̉p�ꋳ��̖ړI�͈ꌾ�Ō����A�u�lj�́v�d���ł������B

�@���炭�A�����J���ȍ~�A�䂪���̉p�ꋳ��ōł��d�����ꂽ���Ƃ́A�C�O�̒m���𗝉��A�z�����邱�Ƃł���A���̂��߂ɂ́A�O���̏����̓��e�𗝉����邱�Ƃɂ������B�]���Ċ����ɂȂ����p��̏�����ǂ݉����͂��d�����ꂽ�̂ł���B���̉p������ɓ����B������ɗ������āA�p��ŕԂ��A���ƂȂǂ͂��܂�O���ɂȂ������B�]���āA�����́A�w�Z�̉p�ꋳ�t�Ƃ����ǂ��A�g�[�L���O��q�A�����O�͕K����������ł͂Ȃ��������A���������ۂ̉p��Ƃ͐����قȂ��Ă��邱�Ƃ��A���������B

�@�������A����͕ς�����B���Ƃɍŋ߂́A�o�ς�l�̌𗬂̃O���[�o�������������i�W�����B�C�O�Ŏd��������@������A�����ɂ����Ă��A�����O���l�ƐڐG����@������������Ȃ����B

�@���̂悤�Ȋ��̕ω��ɑΉ����āA�_��ȑΉ����o���邩�ۂ��́A����A���{���O���[�o���Ȕ��W�𐋂����ŁA�K�v�A�s���ȍ����I�ۑ�ł���B�����āA

�q�A�����O�A�g�[�L���O���d�_�Ƃ����p�ꋳ��ɂ����āA���B�ڕW�Ƃ��ׂ��́A���w�Z���I�����i�K�ŁA�S�Ă̎҂��A�O���l�Ƃ́A����̏����I�ȉp��b���\�ȃ��x���ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��낤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꔪ�N����j

����r��R����30�N1�����u�^��̍��Z�v

���܂ł̃R�����́��́w����R�����x�Ɍf��

[�^������Z]

�@ �v���Ԃ�ɁA���{�l�̉��j�i�H���̗��j���a�������̂ŁA�Ăё��o�����Ă݂��B���o�ɖ����������̂́A�ȋсA��T�Ԃ̎���ŁA���w���̂���ł���B���̌�A�M�T�Ԃ̑S�������Ō�ɁA���o�̊ϐ�͎~�߂Ă����̂ŁA�قړ�Z�N�Ԃ�̃e���r�ϐ�ł������B �v���Ԃ�ɁA���{�l�̉��j�i�H���̗��j���a�������̂ŁA�Ăё��o�����Ă݂��B���o�ɖ����������̂́A�ȋсA��T�Ԃ̎���ŁA���w���̂���ł���B���̌�A�M�T�Ԃ̑S�������Ō�ɁA���o�̊ϐ�͎~�߂Ă����̂ŁA�قړ�Z�N�Ԃ�̃e���r�ϐ�ł������B

�@�ϐ킵�Ă݂āA�܂����������Ƃ́A�͎m�̑̏d���܂��܂��d�ʉ����Ă��āA���o���܂�Ȃ��Ȃ��Ă����A�Ƃ������Ƃł���B�M�i����F�ǂȂǂ̂悤�ɁA�X�s�[�f�B�[�Ŗ��͂̂��鑊�o���Ƃ�҂����邪�A�吨�́A�̂̏d����ɁA�Ԃ��荇�������̂悤�ȑ��o�ł���B���̒��ɂ����āA���j���Q�̑��o�́A�����������܁A����̊�ʂɎ���o�����Ƃ������B���������Ȃ́A���j�炵����ʁA�i�i�̂Ȃ����o�ł���B

�@���Q�͌����ɂ��i�i���Ȃ��B�ۗ������̂́A�������N��ꌎ�̋�B�ꏊ�ɂ�����A�Õ���ł���B���Q�͎����̗����������s�[���ł������ƁA�s����I��ɂ��A�����̌���A�b���̎��ԁA�y�U�ɖ߂낤�Ƃ��Ȃ������B�����ɂ������̔���ɕs���̐\�����Ă��ł��邪���Ƃ��A�T�ᖳ�l�̐U�镑���ł���B�܂��A���j���n�x�m�́A�ꏊ�O�ɋN�������A�M�m��ɑ���\�͍������\�ʉ����āA��B�ꏊ���n�܂��Ă����x��ɒǂ����܂ꂽ���A���Q�����̎����Ɋ֗^���Ă����悤�ł���B�C�U�S�U���Ɏ~�߂�ׂ�����ɂ���Ȃ���A��������Ȃ������ƌ����Ă���B�����܂Ř����ŁA�i�i�Ɍ�����ȏ�A���Q�����₩�Ɉ��ނ�����ق����悢�B���̗͎m���A���j�Ɏc�閼���j�ȂǂƌĂ��悤�ł���Ȃ�A���ꂱ���A���o�̒p�ł���B

�@�b�ς���āA���o�E�ɂ�����\�͍����͑����ς�炸�ł���B����܂ʼn��x��肪�N���A���̓s�x�Ĕ��̖h�~���A�����ɋ���Ă������Ƃ��B���n�x�m�̑��o�E����̑ޏ�i���ށj�́A���o�̓���ɂ���l���Ȃ��B���������́A�����S���o�g�̗͎m�����œk�}��g�ނ��Ǝ��̂����������ł͂Ȃ����B�u�����v�Ƃ������x�̉��ɂ���Ȃ���A�����S���o�g�҂������ʓr�A�ꓰ�ɉ�āA���e��}�邱�Ƃ́A���S�����o�̓y�낪���������Ƃ����^�O���������������˂Ȃ��B�u�����Ɋ��𐳂����v�ł���B

�@�����S���o�g�͎m�̑��o�́A������������Ηǂ��Ƃ̑��o���ڂɕt���B���o�́A�u���ɏ��s��������X�|�[�c�ł���Ȃ���A�������ɂ��������X�|�[�c�ł���B���j�����������ɕω������肷��ƁA�����B�����S���o�g�͎m�͖{���ɁA���Z�ł���u���o�v�𗝉����A�g�ɕt���Ă���̂��B�͂Ȃ͂��^��ł���B�����S���͎m�̌����ɂ́A���{�l�͎m�̐l�ޓ�����ՂɃ����S���l�ŕ₢�A����������ėǂ��Ƃ��Ă����A���o�E�S�̂ɂ��ӔC������B

�@���̂܂܁A�{������ׂ��A���Z�Ƃ��Ă̑��o���ǂ�ǂ̂��Ă����悤�ł���Ȃ�A�������̂��ƁA���Z�͕ԏサ�������ǂ��B����̓��n�x�m�\�͎����ɂ�����W�҂̌������A���₩�ɒ��Ղ��Ă���ƁA�����ς��ʑ��o����̓����Ҕ\�̖͂����ƁA�W�҂̃g���`���J���Ȉӌ����ڗ��B����ŁA�M�T�Ԃ̎v���⌾���͂���Ȃ�ɗ������ł���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꔪ�N�ꌎ����j

����r��R����29�N1�Q����2017�N�x���[���h�E�V���[�Y

������R�����łɌf��

�o��Z�ꎵ�N�x���[���h�E�V���[�Y�p

�@ ���N���A�č��l�k�a�i���W���[�E���[�O�E�x�[�X�{�[���j�̃��[���h�E�V���[�Y�́A��ϖʔ��������B�t�]����A�����킠��̐ڐ푱���ŁA���[�O�ŋ��`�[���ǂ����́A���͂��������Z������̖ʔ������A�\���Ɋ��\�����Ă��ꂽ�B ���N���A�č��l�k�a�i���W���[�E���[�O�E�x�[�X�{�[���j�̃��[���h�E�V���[�Y�́A��ϖʔ��������B�t�]����A�����킠��̐ڐ푱���ŁA���[�O�ŋ��`�[���ǂ����́A���͂��������Z������̖ʔ������A�\���Ɋ��\�����Ă��ꂽ�B

�@�A�����J�����[�O�̑�\�́A�q���[�X�g���E�A�X�g���Y�A�i�V���i���E���[�O�̑�\�̓��X�A���[���X�E�h�W���[�Y�ł������B�M�҂��ۛ��`�[���́A���Ƃ��ƃj���[���[�N�E�����L�[�X�ł��邪�A�O�c�����A�_���r�b�V���E�L�̓��{�l�����l��i����h�W���[�Y�ƁA�ؐ�e��r���ŕ��o���Ă��܂����A�X�g���Y���ׂ�ƁA���R�̂��ƂȂ���A�h�W���[�Y�̌����������B�������A���ʂ͎c�O�Ȃ���A�l���O�s�ŁA�A�X�g���Y�̗D���ł������B�A�X�g���Y�́A�`�[�������ȗ����߂Ă̗D���ł���B

�@�O���O�s�ǂ����Ŏ��Y�������邱�ƂɂȂ����ŏI�̑掵��ŁA�h�W���[�Y�́A�c�O�Ȃ���A��Ό܂Ŕs�ꂽ�B�攭�����_���r�b�V���E�L�̑嗐���i���O���̓�Ō��_�j������ł������B�Ȃ��A������l�̓��{�l����ł���O�c�����́A�掵��̏o�Ԃ͂Ȃ������B���A��Z��܂ł̎l�����ɓo���A���p���Ƃ����A�s����Ȗ����ɂ��S�炸�A�w�ǃp�[�t�F�N�g�ɗ}����Ƃ���������݂����B

�@�Ƃ���ŁA�l�k�a�͏�ɁA�싅�̉��v�ɁA�ϋɓI�ł���B�@�@�@�@

���̌��ʁA�ŋ߂̓��Ă̖싅�ɂ́A�I��̐g�̔\�͂����łȂ��A�Q�[���̐i�s�Ɋւ��āA���Ȃ�̍��ق������Ă���B��Ȃ��̂��ȋL����Ǝ��̒ʂ�ł���B

�@��A�{�[���A�X�g���C�N�̔���������A�R���̔���Ɉًc������ꍇ�A�r�f�I�����v���ł���i�`�������W���x�j�B

�@��A�]���̖싅�ł́A�ŋ��Ŏ҂��l�ԃo�b�^�[�ɐ����Ă��邪�A�l�k�a�ł́A�ŋ߁A�`�[�����ōł��L�͂ȑŎ҂́A��ԃo�b�^�[�ɐ�����P�[�X�������Ă���B�i���V���g���E�i�V���i���Y�̋��ŎҁA�u���C�X�E�n�[�p�[�Ȃǁj

�@�O�A�D�Ŏ҂⋭�Ŏ҂ɑ��āA�ɒ[�Ȏ���̌`�i�f�B�t�F���W�u�V�t�g�j��҂����Ƃ����X����B�Ⴆ�A���Ŏ҂ɑ��āA��ێ肪��`��ۊԁA�O�ێ肪��ۃx�[�X�̋߂��ցA�V�t�g����Ȃǂł���B�Ŏ҂̕����A�v���C�h�̂��߂Ȃ̂��A�V�t�g�̗��������悤�ȑł��������邱�Ƃ́A�߂����ɂȂ��B

�@�l�A�h���̃t�H�A�{�[���͓����i����j���̃A�s�[�������ŁA���ۂɓ��������Ƀt�@�[�X�g�x�[�X�ɐi�ۂ����邱�Ƃł���B

�@�܁A��ʂ̓��_���Ń��[�h���Ă���`�[���͓��ۂ����Ȃ��Ƃ����s�����i�Öق̗����j������B

�@�l�k�a�̖싅�͊ϐ킵�Ă��āA�X�s�[�f�B�[�A�p���t���ŁA��ϖʔ����B�ϋq�̉������A���{�̂悤�ɁA���b�p����ő��X�����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�싅���̂��̂ɂ��ẮA�����ē��{�i�m�o�a�j�͕ێ�I�ł��邪�A�`�������W���x�ȂǁA�Ƃ�킯�A����̌������⎎���^�т̃X�s�[�h�A�b�v�Ɍq������̂́A�����Ƒ��₩�Ɏ�����Ă����Ă��A�ǂ��̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꎵ�N�����j

����29�N10��21���������w�Z��16������@�����L�O�W���ʐ^�i���ʐ^�ِ���j

����r��R����29�N11������i���́u����R�����Łv�Ɍf�ځB

[ ���{�̒p ]

�@ ���Y���i�_�ѐ��Y�ȁj�́A���{�Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�A�{�N�̑����m�N���}�O���i�{�}�O���j�̗c���̋��l�g���A�l���ɒ��߂��Ă��܂����ƁA���\�����B���t�̏��@�ӎ��̌��@�ƁA�����ҏ����̐g���肪����ł���B ���Y���i�_�ѐ��Y�ȁj�́A���{�Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�A�{�N�̑����m�N���}�O���i�{�}�O���j�̗c���̋��l�g���A�l���ɒ��߂��Ă��܂����ƁA���\�����B���t�̏��@�ӎ��̌��@�ƁA�����ҏ����̐g���肪����ł���B

�@���Ƃ��ƁA���݂̋��l�K���g�́A���{�̋��l�ʂ����|�I�ɑ��������A��Z�N�ȏ�O�̋��l�ʂ��K���g�̊�ɂȂ��Ă��邽�߁A���{�ɂƂ��ċɂ߂ĊÂ����̂ɂȂ��Ă���B�@�X�g���[�g�Ɍ����A���݂̋��l�g�́A���{�ɊÂ��A���̍��ɂ͌��������ۘg���A���{�哱�Őݒ肵�����̂Ȃ̂ł���B�ɂ�������炸�A���̊Â��g��������Ȃ������Ƃ́A�ɂ߂Ď����̒Ⴂ�A��Ȃ��b�ł���B����I�悳�ꂽ�g�̒��߂ɂ���āA����A���{�ɑ��鍑�ۓI�Ȕ����܂�A���{�̃��[�_�[�V�b�v���^�⎋�A���邢�͔ے肳��邱�Ƃ͕K���ł���B�r�㍑�ɔn���ɂ���Ă������ł��Ȃ��悤�ȁA�I�\�}�c���ł���A�܂��ɁA�u���{�̒p�v�ł���B

�@���ꂾ���ł͂Ȃ��B�������Ƃɐ��Y���́A���݂̑����ҏ����̖��@��Ԃ��A�قڕ��u�����܂܂ɂ��Ă�������̂悤�ł���B�{�N�̒��ߕ��́A���N�̘g�Œ����i���N�g�̏k���j�����̂ŁA���Ƒ����Ƃ������A�Z���I�Ȕ��z�ƑΉ��ɏI�n���Ă���悤���B�N���}�O���Ƃ����A���{�l�ɂƂ��Č��������Ƃ̂ł��Ȃ��M�d�Ȏ������A�����ɕی�A�琬���Ă������Ƃ����������I�Ȑʐ^���X�b�|���ƌ������Ă���B�_�ѐ��Y�Ȃ̍s���\�͂̌��@�́A�����ɋɂ܂��ł���B

�@�ǂ����A�_���Ȃ́A�_�ƁA���ƂȂǂ̈ꎟ�Y�Ƃ��A�u�Y�Ɓv�Ƃ��ẮA�����Ă��Ȃ��悤�ł���B�Ⴆ�A���Ƃ́u���t�̐��Ɓv�Ƃ������z����A�E�p�ł��Ă��Ȃ��悤���B

�@����Ő��E���݂�A�A�����J�A�I�[�X�g�����A�Ȃǂ̔_�Ɛ�i���A�m���E�G�[�Ȃǂ̋��Ɛ�i���ł́A�ꎟ�Y�Ƃ��A���̊�Y�ƂƂ��āA�ʒu�t�����Ă���B���̉��䍜���x����A���X�̗A�o�Y�ƂɂȂ��Ă���̂��B���ĉ䂪���ł́A�_�Ƃ␅�Y�ƂȂǂ̈ꎟ�Y�Ƃ��A���������Y�ɐ�߂銄���́A�킸���ɂ������Ȃ��B�����Ĕ_�Ƃ⋙�Ƃ́A�O�ߑ�I�Ȃ܂ܕ��u����A���Y�Ƃ̑������ɂ����Ȃ��Ă���B�킸���̎Y�Ƃ̂��߂ɁA�_�ѐ��Y�ȂƂ�����̓Ɨ������Ȓ���ݒu���邱�Ƃ́A�����o�ς̊ϓ_������A���ʂƌ��킴������Ȃ��B

�@�]������܂ɐG��āA�M�҂��咣���Ă���ʂ�A�_�ѐ��Y�Ȃ͔p�Ȃɂ��āA�ʏ��Y�ƏȂ̈ꕔ�ǁi�Ⴆ�Δ_�ѐ��Y�ہj�Ƃ����ق����悢�B���ꂾ���ł��A��l�̐����팸�ł��A�u���l�Ջ����ĕs�P���Ȃ��v���Ƃ͌�������B�����āA��l�̔]�~�\�̓���ւ����A���i�����̂ł͂Ȃ����B

�@���{�̈ꎟ�Y�Ƃ������������邽�߂ɁA���ĂŎ����葁���{��ł���Ǝv�����A�������Ȃ��̂ł��낤���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꎵ�N��ꌎ����j

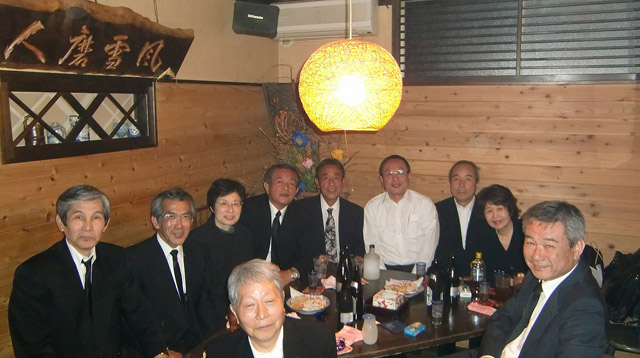

���������w�Z��16������

����29�N10��21���ߌ�1��

���Ã��o�[�T�C�h�z�e���u�O�v�ŊJ�ÁB

�䕗�ڋߒ��̉J�̒��ł����������̂�����v���܂����B

��i���́u����u���O�v�łɉ�̗l�q����f�ځA�����������B

����r��R����29�N10�������u����R�����v�Ɍf�ځB

[ �|�n�̗F ]

�@ �N�ɐ���A�����w�̋ߕӂŎ����ނ��킵�A��b���y����ł��钇�Ԃ�����B���Z�i���Ó������w�Z�j���ォ��̗F�l�ŁA�M�҂��܂ߑ��������A���̂����A�j�q�͘Z���A���q�͕����ʂ�́A�g��_�ł���B�܂��o�g���w�́A�Z�������Ñ�ꒆ�w�Z�A�ꖼ�����Ñ�w�Z�ł���B �N�ɐ���A�����w�̋ߕӂŎ����ނ��킵�A��b���y����ł��钇�Ԃ�����B���Z�i���Ó������w�Z�j���ォ��̗F�l�ŁA�M�҂��܂ߑ��������A���̂����A�j�q�͘Z���A���q�͕����ʂ�́A�g��_�ł���B�܂��o�g���w�́A�Z�������Ñ�ꒆ�w�Z�A�ꖼ�����Ñ�w�Z�ł���B

�@�S�����A�قځA���w���ォ��̎v���o�����L���Ă���̂ŁA���݉�ɂ�����b��́A�܂��Ɂu�L�喳�Ӂv�ł���B�c�����̎v���o�b����A�����A�o�ρA���Z�A�푈�A���a�Ȃǂɂ܂Řb���y�ԁB�ǖقȎ҂͂��Ȃ��B���ƌ����āA����ׂ�߂������Ȃ��B�K���Ƀo�����X�������Ă���B

�@�����o�[�͈ȉ��̖ʁX�ł���B

�@�������̂h�N�B��̓�����ꏊ�̐ݒ�ȂǁA�J��ɂ��܂�����Ă���Ă���B�ނ́A���Z�O�N���̎��̈�N�ԁA���{���ꂽ�S�Ẵe�X�g�Ńg�b�v�ł������B�M�҂��A����Ȃ��ŔF�߂�u�G�ˁv�ł���B����ł��āA�K���ׂ̃^�C�v�ł͂Ȃ��A���������Ă���̂��낤���A�Ƌ^���قǂ̂����炩���̎�����ł������B�ނ̂悤�Ȑl�������A�w��̐��E�Ŋ��ė~�����Ǝv���Ă������A���ۂ͂���Ƃ͐^�t�ɋ߂��A��茚�݉�ЂɋΖ����Ċ����B

�@���Ζ���Ђ̌@�핔��Ŋ����j�N�B��q����m�N�ƁA�M�C�̗אڂ������w�Z�ɒʂ��Ă������A�r���ŏ��Ñ�ꒆ�w�Z�ɓ]�������B����̂m�N���]���g�B�o�ϊw���Ɩ@�w���̈Ⴂ�͂���A�����͑�w���ꏏ�ŁA��Ȃقǎ��������������B

�@���É��s�ɍݏZ�̂r�N�B�M�҂Ƃ͏��w�Z1�N���̎�����̗F�l�ł��邩��A�Z�Z�N�ȏ�̕t�������ɂȂ�B�c��������G�˃^�C�v�ŁA���s�s��s�Ŋ�����A�O�d���̐M�p���ɂ̗������Ƃ��āA���̔��W�ɐs�͂��A��Z��Z�N�H�̏��M�ŁA��͂����B

�@���q�����j�N�Ɠ����ŁA����w�o�g�̂m�N�B���Ƃ͗��h�Ȃ݂���_�ƁB���w���̍��A���߂Ă��݂̂��������Ă��炢�A���|�����قǁA�����Ɏ���t�������i�ɁA�������o�����L��������B�����Ȑl���ŁA�_�ьn�̋��Z�@�ւɏA�E���A���݂����̊֘A�̎d���Ŋ��Ă���B

�@�x�m�{�s�ɍݏZ�̂x�N�B�É������{���n�̑�萻�����[�J�[�Ŋ����B���݂��A�n���ŁA���Ă̒��Ԃ����Ƃ̌𗬂ɒ��͂��Ă���B���Ñ�ꒆ�w�Z�ɓ]�����Ă������A�M�҂��������Ă������㋣�Z���֔������Ɉ�������A�Z�������҂Ƃ��āA�ꏏ�ɗ��K�ɗ���ł���A���̓_�Ŋi�ʂȎv��������B

�@�u���Αp���g��_�v�̂g���j�B�����o�[�B��̏����Ƃ�����a�����A���o�����������Ȃ��B�������痧���Ɏ����킸�A�w���̂��납����ɂ߂��ۂ����������B����U��͌��݂������邱�Ƃ��Ȃ��A�����ĕ��˂��L���B

�@�i�����Ԃ��₵�Ĕ|���Ă����A�ɂ₩�ʼn��₩�ȊW�́A�M�҂̐S�̂��ǂ���ł���A���������̂Ȃ����Y�ł�����B�o���邱�ƂȂ�A�S���������ł���ɍ��d�ˁA���̉�����܂ł��������Ă������Ƃ��A����Ă�܂Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꎵ�N��Z������j

����r��R����29�N9�������u����R�����v�Ɍf�ځB

�k���ʂ̗��j�l

����̌��݁A�̏d�͎��Z�s�O��ł���B�Љ�l�ɂȂ��������Z�O�s�ł���������A���ꂾ�����ׂ�A�܁Z�N��Ŏ��s�O��̑����Ƃ������ƂɂȂ�B���̒��x�̑����Ȃ�A����ɔ�����b��ӗʂ̌����ƁA�^���s���̂Ȃ���Ƃƌ����Ȃ����Ȃ��B�������A�܁Z�N�Ԃ̑̏d�̈ڂ�ς��́A�����傰���Ɍ����A�g������ł������B

��s�ɓ��s���Ă����N��Ɍ������A���̒���A�c�Ƃ̋ɂ߂đ����E��(�Z���W�j�W�ւ��ɂȂ����B�[��̈�Z���A��ꎞ�ɋy�Ԏc�Ƃ������̂悤�ɑ����A���̌�ŁA�A���R�[�����A�[�H�i�ƌ�������H�j�����邱�Ƃ��A������O�ɂȂ����B����ƁA�݂�݂�̏d���������n�߂��B�u���ԂɎ��Z�s��˔j���A�O�Z�㔼�Ŕ��Z�s���Ă��܂����B���̎��A���܂�ď��߂āA���ʁi�_�C�G�b�g�j�Ȃ���̂��ӎ������B�u�H�ׂĂ₹��v�̃L���b�`�R�s�[�Ɏ䂩��A����̎q�̒������w�����ēǂ̂����̍��ł������B

�@�J�����[������Ȃ�A�p�����Ĕт̕����A�ʂ��R�H�ׂ邱�Ƃ��ł���B�A�얞�ɂ́A���Ɩ����傫���^���Ă���B�B����̃J�����[��ێ悷��ꍇ�A���̐H�����A�O��̐H���łƂ��������ɂ����A�Ȃǂ���ۂɎc�����B

���������ŗ������Ă��A���s�ł��邩�ۂ��́A�ʖ��ł���B�[��ɋy�Ԏd���A���̌�̐H���A���Ԃɂ͎����Ƃ̉�H�B���F���s�͒��������Ȃ������B�w�����ォ�璩�H�����́A��H�̐����ł��������A������O�H�ɕς���ƁA���̕������ێ�J�����[�������Ă��܂����B�������A�[�H���O�H���S�̐����ł́A�����A�������ӎ����Č��炷���Ƃ���������B

���ǁA�̏d�͑��������A�l�Z�Α䔼�ŋ�Z�s�A�l���ŋ�܇s�A�ܓ�łƂ��Ƃ���Z�Z�s���Ă��܂����B�ꎞ�͈�Z�O�s�ɂ܂ŒB��������A���Ў��̘Z�O�s�ɔ�ׂāA���Ɏl�Z�s�A�Z�������̏d�������������ƂɂȂ�B�������ɂ��̎��́A�^���Ɍ��ʂ��l�����B�@�H���͒��H���܂߂Ĉ���O��ɂ���B�A���H�́A�R�[�q�[��t�ƁA�H�p���ꖇ���x�ɂ���B�B���H�͓��{�\�o�݂̂ɂ���B�C�[�H�͂ł��邾���y������B�����̎l�_��ړr�Ƃ����B

�@�`�B�͉��Ƃ����H�ł����B���������͗[�H�ł������B�Ζ���̌ڋq�╔���Ƃ̉�H���A���ŁA�A���R�[�������[�H�ɂȂ�B����ƁA�ǂ����Ă��A�߈��A�ߐH�ɂȂ��Ă��܂��B���̌��ʁA�̏d�͉��Ƃ���Z�s�܂ŗ��Ƃ����Ƃ��ł������A���ǁA��Ћ߂��I����Z�O�܂ŁA��Z�s�ߕӂ��s�����藈���肪�������B

����ɁA��Ћ߂��I���邠����ɂȂ�ƁA�V���Ȏ��Ԃ����������B�l�Z�̂��납��A�����������A�~���܂��g�p���Ă������A�~���ܕ��p��ł��A�ō������͈ꎵ�Z�`���Z�A�Œጌ���͋�Z�`��Z�Z�ł������B���̌��ʁA�������ƍ~���܂������Ƃ���A�t���̋@�\�ቺ���������̂ł���B���Ƃ��Ă������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�̏d�𗎂Ƃ����Ƃ��A������̉ۑ�ł������B

�܌܍̂��납��A�ꎞ�Ԓ��x�̃E�I�[�L���O�A�ď�ɂ͓����Ԓ��x�̃T�C�N�����O�ɂ��w�߂Ă������A���ꂾ���ł́A���ʂ̌��ʂ͔��X������̂ł���B���Ǎs���������Ƃ���́A�C���v�b�g�̗}���A���Ȃ킿�ێ�J�����[���Ǘ����āA���炷���Ƃł������B

�K���s�K���A�Z�O�ʼn�Ћ߂����S�ɑ��Ƃ������߁A���Ԃ̗]�T�͏[���ɂ���B�ڕW�Ƃ��Ď��̓�_���߂��B�@����̐ێ�J�����[���A�ꔪ�Z�Z���J�����[�ȉ��Ƃ��A�A���R�[�����܂ޏꍇ�ł���Z�Z�Z���J�����[�ȉ��Ƃ���B�A����̐ێ�J�����[�ʂƁA�N������̑̏d���A�������������L�^����B�����ĐH��ɁA�u�h�{�f�ʐH�i�ꗗ�\�v�A���^�̃n�J���i�v�ʊ�j�A�d��A����������A��H���ɃJ�����[���v�Z���āA�L�^�����B�J�����[�I�[�o�[�̓���������ƁA�����͂���Ȃ�ɐێ�J�����[�����炷�悤�w�߂��B

�u�p���͗͂Ȃ�v�ł������B��Ђ�ސE�����Z�O�̎��A��Z�s����X�^�[�g�������A�Z�l�Ŕ��܇s�A�Z�܍Ŕ��Z�s�A�����ĘZ�Z�Ŏ��Z�s�ɒቺ�����̂ł���B���̌��ʂ𑱂����ߒ��ŁA�����₩�Ȕ������������Ƃ��A����������B

�@�@�H�ו��ɂ��Ă̏��́A���N�⌸�ʂ̂��߂ɗǂ��A�����ȂǁA���Ȃ薳�ӔC�Ȃ��̂��×����Ă���B�A�����̋L�ڂɂ��āA�������������A���t���ɂ����ꏊ�ɋL���Ă���ȂǁA�s�e�ȐH�i���A���Ȃ肠��B�\�����炵�Ă��Ȃ����̂��A�܂��܂������B�B�H���̕\���Ɋւ��āA�i�g���E���̕\�������ɂƂǂ߂Ă���A�s�e�Ȃ��̂�����B�i�g���E����H���Ɋ��Z����ɂ́A��E�l�{����K�v������A������Ȃ��悤�A���ӂ���K�v������B�C���ʂ̉����́A�J�����[�ێ�̐����ƁA�e�h�{�f�̃o�����X���Ƃꂽ�H���ɂ���B�u�����̂͊ȒP�v�����A�p�����Ď��s���邽�߂ɂ́A����Ȃ�̌��S�Ɗo�傪�K�v�ł���B�������A����ߐH���Ă��A�����}������悢�A���炢�̋C�������A���킹�Ď������ق����悢�B�D�K�x�ȉ^���͕K�v�s���ł���B�������A����͐g�̋@�\���ێ��A���コ���邽�߂ł����āA�^���Ɍ��ʌ��ʂ����҂��Ă͂����Ȃ��B�E�̏d�́A����ő����邪�A���炷�̂ɂ́A����������B�F�ߐH����ƁA���̔����ŋ����傫���B�t�ɁA�ߐH�Ɋ����ƁA���͈ӊO�ɏ������B

�@�����ƈȏ�ł��邪�A���݂̎����́A���ɐt�����@�\�s�S�Ɋׂ�A�l�H���͂��s���Ă���B�K���s�K���A�H���̃R���g���[���́A���ꂩ��������Ă������A�����Ă�������Ȃ��ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꎵ�N�㌎����j

����r��R����29�N8�������u����R�����v�Ɍf�ځB

[��B�̍Г� ]

�@ �������N�ɂ������B�̍Г�͖{���ɋC�̓łł���B��Z��Z�N�l���ɁA�F�{����n�k�Ɍ������A�����r���܂������Ȃ��A��Z�ꎵ�N�����A���x�͋�B�k�������J�ɏP��ꂽ�B�����玟�̓V�Ђ̏P���ɁA��B�̐l�X�́A�������܂�Ȃ��S���ł��낤�B �������N�ɂ������B�̍Г�͖{���ɋC�̓łł���B��Z��Z�N�l���ɁA�F�{����n�k�Ɍ������A�����r���܂������Ȃ��A��Z�ꎵ�N�����A���x�͋�B�k�������J�ɏP��ꂽ�B�����玟�̓V�Ђ̏P���ɁA��B�̐l�X�́A�������܂�Ȃ��S���ł��낤�B

�@�x�d�Ȃ�s�K�ɂ́A�S����̓�����ւ����Ȃ����A�����Ŏ��グ�����̂́A�F�{�n�k�ɂ��Ăł���B����܂łɂ����x���q�ׂ��ʂ�A�M�҂͍�_�W�H��k�Ђ̐܁A�_�ˎs���Ők�x���̒��������B���̌���{�́A�����{��k�ЁA�F�{�n�k�ƁA��̑傫�Ȓn�k�Ɍ�����ꂽ�B���A�F�{�n�k�ւ̑Ή��̎d���ɂ́A��̓�̒n�k�̋��P���������ꂽ���̂ƁA�ˑR�Ƃ��Ă����ł͂Ȃ����̂Ƃɖ��Â������ꂽ�悤�Ɏv����B

�@����A�[���̂����Ή����������̂́A���q���ƒ������{�̑��₩�ȓ����ł���B���q���̏o���Ɋւ��ẮA��_�W�H��k�Ђ̎����ň��ł������B�A���Ɍ��m���i�L���r���j�����܂�ɖ��\�A����ŁA���q���ւ̏o���v���͒x��ɒx�ꂽ�B���ǁA���Ɍ��m�������q���̏o����v�����邱�Ƃ́A�Ō�܂łȂ������B�v���͉��ƁA��ے��̋@�]�ɂ����̂������B���q���̏o���̒x��͒v�����ł������B�~��ꂽ��������Ȃ��������̖�������ꂽ�̂ł���B

�@�������{�̓������A����́A���R�i��_�W�H��k�Ёj�A���i�����{��k�Ёj�̖��\���t�ɔ�ׂāA�������y���ɐv���ł������B���R�́u������ė��Ȃ������v�ƌ����Ă̂��A�����̑Ή���ӂ����B���̓X�^���h�v���C�ƃg���`���J���ȑΉ��̘A���ŁA�V�Ђ�l�Ђɓ]�����Ă��܂����B�p���������قǃI�\�}�c�ɂ܂�Ȃ������t�ɔ�ׂ�A�����t�̑Ή��͗y���ɕ]���ł���B

�@����A��������ς�炸�Ή��̂܂������ۗ������̂́A�C�ے��ƃ}�X�R�~�ł������B�C�ے��͍�����܂��A��u�߂ɏI�n�����B�l����l���ɔ��������k�x���i�}�O�j�`���[�h�Z�E�܁j�̒n�k�̂��ƁA��Z���ɂ́A����ɑ傫�Ȓn�k�i�}�O�j�`���[�h���E�O�j�Ɍ�����ꂽ�B����ƁA�u��l���̒n�k�͑O�k�ł����āA��Z���̕����{�k�ł������v�ƒ��������B�ŏ����\�̎��_�ł́A���̌�ɋN����ׂ��]�k�̘b����ł������B�ŏ��̒n�k��肳��ɋ���Ȗ{�k������b�́A�S���o�Ȃ������B���̌�́u�A�c���m�ɒ���ăi�}�X�𐁂��v�ŁA���̈��������ӊ��N�ɏI�n�����B

�@�}�X���f�B�A���A���ς�炸�A���v�L�Q�Ȗ쎟�n�Ƃ����v���Ȃ��Ή��ł������B�|���Ɖ��̑O�ŁA�w�����b�g�����Ԃ����A�i�E���T�[���Ƃ��Ƃ��Ƙb���Ă���B�Ђǂ����̂ɂȂ�ƁA�u���H���a���Ă���v�ƁA�Ԃɏ���Ē��p������A�i�E���T�[�������B�����̏�����Ԃ��a�̈��������Ă���Ƃ́A�S���v���Ă��Ȃ��悤���B�����A�}�X�R�~�̑Ή����A�����Ȃ�Ƃ���Ў҂��Вn�̖��ɗ������̂��B�쎟�n�����ۏo���ŁA��Ў҂̖W���ƂȂ邾���̃}�X�R�~�ɁA���n�̐l�X�́A�{��S���ł��낤�B�M�҂���_�W�H��k�Ђ̎��A�S�������{����o�����B

�@��Вn�̒n���s�����A�����ς�炸�l�ތ͊���Ɋ��������B�E���������邾���ŁA�~�������̑�ɂ�䩑R�����̏�Ԃł���B���Ɍ����I�\�}�c�ɂ܂�Ȃ��������A�F�{��������ɗ��Ƃ�����Ȃ��ł���B����̉ʂẮu�������߂Ă̌o���Ȃ̂Łv���ƁB����Ȍo�����ꐶ�̂����ɕ�����o������l�ԂȂǁA���ʂ͂��Ȃ��B

�V�Ђ͖Y�ꂽ���ɂ���Ă���B���̎��őP�̑Ή����ł��邽�߂́A���ɂ̕K�v�����͉����B����́A�������n�����A�ǎ��ō��i���Ȑ��{�����邱�Ƃɐs����B��̓I�ɂ́A�˔��I�ȏo�����ɑ��āA�Ջ@���ρA�_��Œe�͓I�Ȕ��z�ƑΉ����ł���l�ނ��A�����ɖL�x�Ɋm�ۂ��邩�A�ł���B

�@�k�Д����̒���́A�N�ł��k�Ђւ̑Ώ��@�⒍�ӎ������A�N���ɓ��ɂ��т���Ă���B�������A���̌�A���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɁA�����͔��炢�ł����B�u�A���߂���ΔM���Y���v�ł���B�˔��I�ȏo���������N�����Ă��A�őP�ɋ߂��Ή����ł��鋆�ɂ̉����́A�L�ׂȐl�ނ̈琬�A�m�ۂł���B���R���t�A�����t�̒t�ًɂ܂�Ȃ��Ή�������A����͎����Ɩ��炩�ł��낤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꎵ�N��������j

����r��R����29�N7�������u����R�����v�u���O�Ɍf�ځB

[���V�f���^ ]

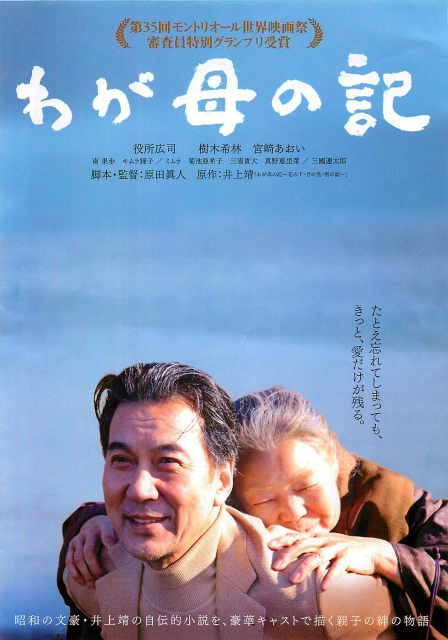

�@ �ߓ��A�m�g�j�i�a�r�e���r�j���A���V���ē̉f���i���A�����Ԃʼn��{�����f�����B���̎��Ɋӏ܂�����i�̈�ɁA�u�B���Ԃ̎O���l�v���������B���̉f����ŏ��Ɍ����̂́A����ꂽ�A���ܔ��N�̂��Ƃł���B�Z�Z�N�߂����̂̂��߁A�X�g�[���[�͖w�NjL���ɂȂ������B���A�_�����̐�H���Ɠ��������̖��̂���|��������A�P���ł���㌴�����̍b�������ɐG��Ă��邤���ɁA�����̋L��������ɂ�݂�����A�傢�Ɋy���ނ��Ƃ��ł����B��H���Ɠ��������̂��Ƃ�́A��N�A�W���[�W�E���[�J�X�ḗu�X�^�[�E�E�H�[�Y�v�ŁA�b�[�R�o�n�Ƃq�Q�[�c�Q�̃��f���ɂȂ����ƌ����Ă���B �ߓ��A�m�g�j�i�a�r�e���r�j���A���V���ē̉f���i���A�����Ԃʼn��{�����f�����B���̎��Ɋӏ܂�����i�̈�ɁA�u�B���Ԃ̎O���l�v���������B���̉f����ŏ��Ɍ����̂́A����ꂽ�A���ܔ��N�̂��Ƃł���B�Z�Z�N�߂����̂̂��߁A�X�g�[���[�͖w�NjL���ɂȂ������B���A�_�����̐�H���Ɠ��������̖��̂���|��������A�P���ł���㌴�����̍b�������ɐG��Ă��邤���ɁA�����̋L��������ɂ�݂�����A�傢�Ɋy���ނ��Ƃ��ł����B��H���Ɠ��������̂��Ƃ�́A��N�A�W���[�W�E���[�J�X�ḗu�X�^�[�E�E�H�[�Y�v�ŁA�b�[�R�o�n�Ƃq�Q�[�c�Q�̃��f���ɂȂ����ƌ����Ă���B

�@�����鍕�V��i�̒��ł��A���̉f����܂߁A�u�w偂̑���v�A�u�p�S�_�v�A�u�֎O�\�Y�v�A�u�ԂЂ��v�Ȃǂ́A���w�A���Z����̑����Ȏ����Ɋӏ܂������߂��A�Ƃ�킯�v���o���[���B����ŁA��\��Ƃ�������u���l�̎��v�́A�����ꂽ�̂����l�N�ŁA�M�҂��܂��c�ȉ߂������߁A�ŏ��̈�ۂ͖w�NjL���ɂȂ��B���̍�i�̖ʔ����������ł����̂́A��N�A���o�C�o����f���ӏ܂������̂��Ƃł���B

�@���V�f��́A�o��������҂̊�Ԃꂪ�A�قƂ�nj��܂��Ă���B�����炭�A���V���g���{���ɔ[���ł��鉉�Z��������҂��A�×~�ɗp�������Ƃ̌��ʂȂ̂ł��낤�B����͎O�D�q�Y�ł���B���Z����ѐ��肢�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���A�u���݊������́v�Ȗ��҂ł���B��x������N���ɔ]���ɏĂ��t���悤�ȑ��݊��́A���قł���B�����āA����ƑΛ����鑊����͒���B��ł���B�������܂��ꂽ�悤�ȕs�C������Y�킹�Ȃ���A����Ƃ��Ƃ�����āA����ْ̋�����グ�Ă���B

�O�D�A����ɏ���Ƃ����Ȃ��̂��A�e��w�ł���B��Ԃ�͑��ʂŁA��������|�B�҂ł���B��\�i�͎u�����B���Ԃ���̂悤�ȉ��Z�ŁA����̕⍲���A���邢�͈����̂���������A�����ɂ��Ȃ��Ă���B���ɂ́A���������A��H���A�������Ȃǂ��A��A�Ƃ��Ė���A�˂Ă���B���ł��Ƃ�킯�����[���̂��A���������ł���B�y�����E�Ŗ��̂��鉉�Z�����܂�Ȃ��B

�@���V�f��̓����́A���ƌ����Ă��A�y�����Ȃ���Ήf��ł͂Ȃ��A�ƌ�������̖ʔ����ł���B�������A�u�ʔ����v�Ƃ����Ă��A�ŋ߂̂����̂悤�ȁA�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�l�X�Ȑl�Ԗ͗l�̒��Ɍ��o�����Ƃ��ł���A���̂���ʔ����Ȃ̂ł���B�u�ܒ~�̂���ʔ����v�ƕ\�����邱�Ƃ��Ó����ǂ���������Ȃ����A���V�f��ɂ͂��̂悤�Ȗ��킢������B�������́A�����Ă�����ҒB�̏n���̉��Z�������Ă̂��Ƃł���B

�@�b�͕ς�邪�A�M�҂̓e���r�h���}��S�����Ȃ��B���V�f��̖ʔ�����A�o���҂̏n�������|��m���Ă���҂��炷��ƁA�����Ă͈������A�ŋ߂̃e���r�h���}�Ȃǂ́A�w�|��̃��x���Ɍ����Ă��܂��B����͕K�������M�҂��N����d�ˁA���̒���l�Ԃ̂��Ƃ𗝉����镝���A�����L���Ȃ������炾���ł͂���܂��B�v�͍��V�f��̂悤�ȁu�[�݁v��u���킢�v���Ȃ��̂ł���B�܂ɐG��āA���V�f��̎��y�����Ǝ��̍������A���������v���̂́A�M�҂����ł��낤���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꎵ�N��������j

����r��R����29�N�U�������u����R�����v�u���O�Ɍf�ځB

[ �T�����C�W���p���̌��� ]

�@��l��v�a�b�i���[���h�E�x�[�X�{�[���E�N���V�b�N�j���A��Z�ꎵ�N�O���ɊJ�Â��ꂽ�B���̑��ł̓��{�`�[���i�T�����C�W���p���j�́A�\�z�����錒���Ԃ�ł������B �@��l��v�a�b�i���[���h�E�x�[�X�{�[���E�N���V�b�N�j���A��Z�ꎵ�N�O���ɊJ�Â��ꂽ�B���̑��ł̓��{�`�[���i�T�����C�W���p���j�́A�\�z�����錒���Ԃ�ł������B

�@���O�A���ӔC�ȃ}�X�R�~�́A�D���A�D���Ƒ����ł������A�Ƃ�ł��Ȃ��B����̏o�ꍑ�́A�A�����J���n�ߖ{�C�x�������A�����̃��W���[���[�K�[�������o�[�ɗi���Ă��鍑�����������B���̒��ŁA���{�`�[���̃��W���[���[�K�[�́A�ؐ�e��l�����ł���B���̐ƂāA���W���[�ł́A�s���̃X�^�[�e�B���O�����o�[�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�o����o�Ȃ�������̏�Ԃł���B�����āA�ő�̖ڋʑI��ł�������J�ĕ����A����Ō����Ă���B���̂悤�Ȑ�͂ŁA�\�I���[�O��S�����A�������܂Ői�B�������̃A�����J��ł͔s�ꂽ���̂́A�X�R�A�[�͈�Γ�͍̋��ł������B���̌��ʂ͏̎^�ɒl����B

�@����̃A�����J�`�[���́A�{�C�ł������B���W���[���[�K�[�̒��ł��A�I�[���X�^�[��o��N���X�̑I��𑵂��Ă����B����̓��{�ƕč��̐�͍����A���{�����̖싅�Śg����ƁA�v���싅�`�[���Ƒ�w���`�[�����키�悤�Ȃ��̂ł���B�M�҂͂Ђ����ɁA���Ƃ��S�s�����͔����ė~�����ƋF���Ă����B�Ƃ��낪�A���̌��ʂ́A��Γ�̐ɔs�ƁA���{�̑匒���ł������B�@�@

�@����́A�攭�̐���q�V�𒆐S�Ƃ���A����w�̊撣��ƁA�A�����J��ł͂��{�����o�����A�茘������ł���B�I��X�̗͂͗���Ă��Ă��A�`�[���́A���Ȃ킿����͂ƌ��������ɂ����싅�A�Ō����ł��邱�Ƃ��A����̓��{�`�[���͏ؖ����Ă݂����B�Ƃ�킯�A����w�̈ꕔ�́A�����A���W���[���[�K�[�Ƃ��āA���邱�Ƃ����҂ł������ł���B

�@�����A�A�����J��ł́A�����͂������̂́A�����邱�Ƃ͍���ł������B������O�����A�싅�́A���肪������撣���Ă��A�_�����Ȃ���Ώ��ĂȂ��X�|�[�c�ł���B���{�l�̊e�Ŏ҂́A�苖�ŕω�����A�����J�̓���w�̋����A���炩�ɑł������˂Ă����B�q�b�g�͂��납�A�c���Ƃ炦���ŋ��́A�����S�̂ł����{�����Ȃ������B����ł͓_����邱�Ƃ͓���B

�@���݂̃��W���[���[�O�̓���́A�J�b�g�E�t�@�X�g�E�{�[����X�v���b�g�E�t�B���K�[�h�E�t�@�X�g�{�[���ȂǁA�Ŏ҂̎茳�ŕω����鋅���嗬�ł���A�f���ȃX�g���[�g���Ȃǂ͖w�ǖ����B�����o�[�̒��ŁA����Ɋ���Ă���̂́A���W���[�I��ł���ؐ�e���炢�������Ȃ��B�����̋���������ɂ��Ȃ����́A����̓��{�̖싅�ɉۂ���ꂽ�傫�ȉۑ�ł���B

�@�Ȃ��A���v�ۗT�I�ḗA�єz�\�͂ɋ^�₪������Ă������A�����������єz���s���Ă����B�I��̐S��͂ނ��Ƃɂ��S���ӂ��Ă����悤�ł���B���������ꂾ���̐�͂Ō��ʂ��c�����̂ł��邩��A���i�_�̓����������ƕ]���ł���B

�@�Ō�ɁA�����ς�炸����肾�����̂́A���{�̉����X�^�C���ł���B���b�p��{���ɂ�鉞���̑��X�����͕����Ɋ����Ȃ��B�u�������y���ށv���ƂȂǂ���͒������B�M�҂����{�̃v���싅�����Ȃ��Ȃ����̂��A���ꂪ�����̈�ł���B���E�̖ڂŌ���A�ُ�ɂ܂�Ȃ������ł���A���������œ��{�̃t�@�����A���̂��ƂɋC���t���āA���߂Ă��炦�Ȃ����̂��낤���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꎵ�N�Z������j

[ �ŋ��h���{�[ ]

�@���{�ېV�̉�������āA��}�̖w�ǑS�Ă͐ŋ��h���{�[�ł���B�X�F�w�������߂���A���i�}�⋤�Y�}�̑Ή������Ă���ƁA

���̂��Ƃ����߂Ď�������B�X�F�w���ɂ��ẮA��肪�O���ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�������A�e�����k���N�̊j�J�����ȂǁA

�����S�̂ւ̉e�������r��ȏd�v�@�Ă�A�������ڔ������̒��ŁA�X�F�w���ɂ���قǂ̎��Ԃ��������K�R���Ƃ́A��̉��������̂��B

�@�X�F�w�����Ēr�דT�i���������j�Ȃ�l�����A���{�v�l����S���~�̊�t�����ƁA���������Ă���B�ނ̂���܂ł̌������ώ@����ƁA�ǂ���狕���Ȃ̎�����ł���\���������B���āA�����V���Ƒg��ňԈ��w����s�������A���������҂ł���g�c������f�i�Ƃ�����B

�@���A���ɖ�����A�v�l����̊�t���{�����Ƃ��Ă��A�����牽�Ȃ̂��B�Ⴆ�A��v�l��������w�Z�Ɋ�t���邱�Ƃ́A���Ȃ̂��B���i�}�⋤�Y�}�ȂǁA��}�̍���c�����킴�킴���n�ɂ܂ʼn���������K�v�����A�ʂ����Ă���̂��B

�@����c���̓^�_�œ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�ނ�̎蓖�ɂ͉�X�̌��ł������܂�Ă���̂ł���B�{�E�ł���d�v�@�Ă̐R�c�������u���āA���߂Ȃ��ƂŁA�M�d�Ȏ��Ԃ�Q��Ă���B���ꂱ���܂��ɁA�ŋ��̖��ʎg���ł���B�����炭�A�����ɑ����D�̃A�s�[���̏�Ǝv���Ă���̂ł��낤���A�����ȍ����́A�u�}���̃X�^���h�v���[�v�ȊO�̉����ł��Ȃ��ƁA���₩�Ɍ��Ă���B

�@���i�}�̍��Έψ����R��a���i�����ł͂��邪�A���������K���@�̈ᔽ�ҁj���A�����ɂ��^��ʂ����āA���̃Y��������������̂����Ă���ƁA�{���ʂ�z���āA���͂⊊�m�ł�������B�܂��A�����Ɍ}�����āA�呛�������Ă���}�X�R�~�����ł���B���́A����c���̎��Ԃ̖��ʎg����A���̃Y�����Ή���ᔻ���Ȃ��̂��B���{�̃}�X�R�~���A���݂̂悤�ȋ}���𑱂��Ă���ƁA�Ō�ɂ́A���̒��̐M�����������ƂɂȂ낤�B

�@�܂��A���{������b�̍���̑Ή�����낵���Ȃ������B���g�̌������������������܂�A�����X�F�w�����Ɋ֗^���Ă����Ȃ�A�͂��납�A����c���܂Ŏ��߂�ȂǂƁA����̏�Ŕ�������K�v�́A�S�������B����ł́A�o�J�Ȗ�}�̎v���c�{�ł���B�����ăo�J��Ɏ��Ԃ��������Ƃ́A������܂��ŋ��̖��ʎg���ł���B

�@���݂̈��{���t�́A�����A�O���Ƃ��ɁA�������Ă���ƕ]���ł��邪�A�ŋ߁A�_����b�A�@����b�ȂǁA�ꕔ�̑�b�Ƀ^�K�̊ɂ݂�������B�����}���l�ނ����悢��͊������̂��A�Ƃ����^�O�@���邽�߂ɂ��A���t�S�̂��A���ꂱ���A�܂Ȃ���������ĐE���𐋍s����K�v������B�܂��A���{�́A�ŋ��h���{�[�̖�}�ɁA���ʂȎ��Ԃ������K�v�͑S���Ȃ��B�^�}�̑����������邾���ŁA���ݓI�Ȓ��ł��Ȃ��悤�Ȗ�}�ɂ́A�C�z��ȂLj�ؕs�v�ł���B�ْ����������āA�d�v�@�Ă��A���₩�ɐ��������Ă����ׂ��ł���B

�@����ŁA���i�}�A���Y�}�A�Ж��}�Ȃǂ̔����I�ŋ��h���{�[�c���́A�ꍏ�����������Ǖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��������������邱�Ƃ́A���S�ȓ��{�����ɉۂ���ꂽ�Ӗ��ł�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꎵ�N�܌�����j

�@�@�@�@�@�@

4��2���ꒆ������u�������`������v

�k���E�̍K���l��i�́u����R�����v�������������B��

��Ћ߂́A�Z�O�������Ċ��S�Ɉ��ނ����B�M�҂��g��u���Ă�����s�ƊE�́A���z�̕s�Ǎ���A���I�ȋ��Z�s���̔����ȂǁA�g�p����̎����ł������B���v���ƁA�悭���l�Z�N�ɂ��y�ԋ߂������ł������̂��B�悫��i�A�����A�����Ɍb�܂�Ă̂��Ƃł���A���͂������ӂł���B�u�ސE������莝���������̖����ɂȂ�͂��Ȃ����v�ƁA�ސE�O�͑����̊뜜���������B���A����͞X�J�ɉ߂��Ȃ������B�݂̂Ȃ炸�A��������ɂ͗\�z���Ȃ������悤�ȁA���������Ƃ�y�������Ƃ��A�ӊO�ɑ������Ƃ����������B

���E�ɂȂ��Ė��키���Ƃ��ł����K���́A�������܂��A�ʋΓd�Ԃ��������ꂽ���Ƃł���B�ŋ߂̒ʋΓd�Ԃ́A�܂��Ƀ}�i�[�ᔽ�̒�I�ł���B�Z���������Ƃ��瓊���o���č��Ȃɍ���ҁA���l�̕@��ŐV����ǂގҁA�o�b�O��w���ɕ������܂܂̎҂ȂǁA�l�ԂɂȂ肫��Ă��Ȃ������i�M�҂͂�����T���ɋ߂��q�g�̈Ӗ��ŁA�ސl���Ȃ�ʁu�މ��l�v�ƌĂ�ł���j�ň�ꂩ�����Ă���

��������́A�ʋΓd�Ԃŕs�����Ȏv�������邱�Ƃ���A������n�܂����B��Ђɒ����A�d���Ɏ��|���낤�Ƃ���i�K�ŁA���ɂ��Ȃ�̔�J�����������B���́A���_���ʂ̔�J���A����Ԃ��畉�킳���̂́A�����ɂ��h�������B����ɔ�ׂāA�ʋΓd�Ԃɏ�炸�Ɍ}�������́A���Ƒu���Ȃ��Ƃ��B

���ɁA���E�ł��邱�Ƃ̍K���́A��薧�x�̔Z���T�[�r�X������ł���`�����X�Ɍb�܂�Ă��邱�Ƃł���B�Ⴆ�ΊO�ŐH��������ɂ��Ă��A���������s����t����A�q���܂�Ȏ��ԑтɁA�X�𗘗p���邱�Ƃ��ł���B�X���̓U���U�����Ă��Ȃ�����A�����ċC�����ǂ��B��������X���̑����A�̂ƋC�����ɗ]�T�����邩��A�T�[�r�X���ǍD�ł���B�܂��ɁA�����͕s�ςŁA���x�̔Z���T�[�r�X���A�������Ƌ��邱�Ƃ��ł���B����͑ސE�҂ւ̓V�^�̌b�ł���A���p�ق߂����f��ӏ܂Ȃǂ����l�ł���B

�����đ�O�̍K���́A�����̐S���A��Ђ̂�����݂��������ꂽ���Ƃł���B��������ɂ́A��������ɂ��A�M�p���ŏd�v�ł���Ζ����ƊE�̖��������悤�Ȃ��Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����A���_�I�ȑ������������B�T�^�I�ȗႪ�A���M�����ł���B���̍��ŁA�}�X�R�~����ƂȂǂɑ��ăX�g���[�g�Ȕᔻ���s���ƁA�ꕔ�̎҂���A���Ȃ��₪�点������A�o�ŎЂ⎷�M�҂̎��͂̐l�Ԃɂ܂Ŗ��f���y�肷�邱�Ƃ�����B���݂̓��{�ɁA�{���̈Ӗ��ł̌��_�̎��R�����t���Ă��Ȃ��A��̏؍��ł�����B

�Ⴆ�A�킪���̐i�ނׂ����ɂ��āA�N�ɂ����������A�X�g���[�g�Ȉӌ����L�������앨�����s���邱�Ƃ́A�i�N�̌��Ăł������B�������A�o�ŎЂ���͂̎҂ɖ��f���y�Ԃ悤�Ȏ��Ԃ������邱�Ƃ́A������ɂ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ꂱ��v�����߂��点�����ʁA�ŏI�I�ɂ́A�o�ŎЂ�ʂ����A�l�ŏo�ł��邱�Ƃɂ����B����Ȃ�A�o�ŎЂɖ��f�������邱�Ƃ͂Ȃ��B�����X�ƊJ�ł��A�}�X�R�~�⌻�E�̐����Ƃɑ���ᔻ���A�^���ʂ���s�����Ƃ��ł���B���傪����Ȃ�A���ł����M�Җ{�l�ɒ��ڌ����Ă����A�̋C�T�ł���A�����グ����̋C���́A�A���z�����Ƃꂽ�悤�ŁA�u�₩�ł���B

�ސE��́A����A����̎��Ԃ̗�����A���₩�Ŋɂ₩�ł���B�����݂̃X�P�W���[���ʼn�c�ɒǂ��Ă������X�̂��ƂȂǁA�������̂悤���B���߂čl���Ă݂�ƁA������O�����A���E�ł���Ƃ������Ƃ́A���̑g�D�ɂ����������A�ˑ������Ȃ��ŁA��炵�Ă�����Ƃ������Ƃł���A����́A�S�Ăɂ����āA�����̂ɂ���������Ȃ��A���R�ȗ��ꂻ�̂��̂Ƃ������Ƃł���B�K���A�Ⴂ�����痷�s�Ȃǂ̌�y�͑����T���A�V��ɔ������~�����A�͂����肾������B�ґ����Ȃ���A���������Ă����̂ɂ��قǂ̕s���R�͂Ȃ��B�ŋ߂́A���E�ł����邱�Ƃ̍K�����A�܂ɂӂ�Ċ��݂��߂邱�Ƃ������Ȃ��Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꎵ�N�l ������j

����16������������e��

�E2018�N�œ�����딭�s�ɂ���

�@���˓�������ǂ��A5��31���܂łɓn�����u������v�i2�����_�����Ǒł��o���j

���������o���ĉ������Ƃ̈˗�������܂����B

�������ɂďC�������m�肤�ƂƂ��ɓ������Z�����̏����F����ɂ��肢�������B

�C���̍ŏI�����́A9���̍Z�����_�Ƃ̂��Ƃł��B

2018�N�x�œ�������16������L���QP�i20���~�j�̊���U��ɂ��ẮA

���т̂���F�쓝�F�i�������j�A������i�p�������a�@�j�A�剮�M�s�i�剮���F��v�m�������j�A

��؏ːm�i�x�m���@�j�A�����_�i�i�e�b�N��m�H�Ɓj�A�q�c��Y�i�c�q�̌��j�A�����q�O�i��ˏ��|���v����j��

��������ǂ���\���p�������X�������̂ł��肢���邪�A

�ʂƂ��ċ��͂��Ă�����������͒[�R09099002235���Ă��A���肢�܂��B�����5��31���������ł��B

�E�n��120���N�L�O���Ƃɂ���

�@2021�N�̎��{��ڎw���A�����ψ���A���s�ψ�������グ���܂��B

�E��������[���̂��肢

�@28�N�x42��133,000�~�ł��B29�N�x��1��UP��ڎw���Ă����͂����肢���܂��B

����29�N3��1��(��)

���˓�����16���������

�@�[�R�Ύ�

����r��R����29�N3�����u�rM�`�o�����v�ڂ����́��̏���R�����łɉߋ��̃R�����ƂƂ��Ɍf�ځB

[ �r�l�`�o����]

�@�r�l�`�o�Ə̂���ܖ��̒j�q�O���[�v���������B��Z��Z�N���������ĉ��U�������A���U�ɍۂ��ẮA���ꂱ�����{�����呛���ɂȂ����B�ꍑ�̎܂ł��A�c�O�ł���|�̔����������B�������ɂ���̓��b�v�T�[�r�X���Ǝv�����A����ɂ��Ă��A�����߂��ł���B �@�r�l�`�o�Ə̂���ܖ��̒j�q�O���[�v���������B��Z��Z�N���������ĉ��U�������A���U�ɍۂ��ẮA���ꂱ�����{�����呛���ɂȂ����B�ꍑ�̎܂ł��A�c�O�ł���|�̔����������B�������ɂ���̓��b�v�T�[�r�X���Ǝv�����A����ɂ��Ă��A�����߂��ł���B

�@��̉��̃O���[�v�Ȃ̂ł��낤���B������u�|�\�l�v�̂悤�ł���̂����A���̐��E�ɊS�̂Ȃ��M�҂ɂ͕�����Ȃ��B���ׂĂ݂���A����ɂ��ƁA�O���[�v���̗R���́A�r�����������A�l���������A�@�`���������������A�o�����������@�̓��������Ƃ������̂������ł���B�Ȃ�قǁA�ƌ������Ƃ���ŁA�u�₢�������Ė₢�ɓ�����v�悤�Ȃ��̂��B�Ȃ�����A�悭������Ȃ��B

�@�|�\�l�̈�`�Ԃł���A�u�̎�v�̂�����ŁA���̃O���[�v���݂�ƁA�����Ă͈������A�̂̓w�^�ł���B�ƂĂ��v���Ƃ��ċ����Ƃ��悤�ȃV�����m�ł͂Ȃ��B����ł́A�u�o�D�v�Ȃ̂��B������A���Z�͂́u�w�|��x���v�ŁA�Ⴆ�A���{���̂悤�Ȗ{�E�̖��҂ɂ́A���������ɂ��y�Ȃ��B

�@���Ԃł́A���̌ܐl�g���A���܁u�A�C�h���O���[�v�v�ƌĂԂ��Ƃ�����B������Ƒ҂Ă�B���ق��ė~�����B����������������ʁu���N�̃I�b�T���v�ɑ��āA������Ȃ�ł��u�A�C�h���v�͂Ȃ����낤�B

�@���ǁA���̃O���[�v�́A�M�҂́u�펯�v�������Ă��ẮA����s�\�ȑ��݂Ȃ̂ł���B�Ђ炽�������Ă��܂��A���������蕿���Ȃ��A���N�̒j�B���A����s�\�ȑ��݉��l�������āA���Ԃ�����Ă͂₳��Ă����A�Ƃ������Ƃł���B�@

�@��������ɁA�f�r���[�����͈�Z��ŁA����Ȃ�ɏ��X�����A���g�̂���W�c�������̂ł͂Ȃ����B�u�A�C�h���v�ƌĂ�Ă����Ȃ�����قł͂Ȃ������̂�������Ȃ��B�����A���̌オ���Ȃ̂ł���B��������|��g�ɕt���邱�Ƃ��Ȃ��A�����k��ɍ��d�˂Ă��������ʂ��A�����̎p�Ɏ������̂ł͂Ȃ����B�����l����̂���Ԏ��R�̂悤�Ɏv����B���Ƃ���ƁA�{�l�������t�@�����A�O���������ɁA�悭���i���ԕt�������Ă������̂ł���B

�@���������A�u�����v�蕨�ɂ���|�\�l�́A�Ⴂ���q�̐ꔄ�����ł������B���ꂱ���u�A�C�h���v�������̂ł���B�����ł͒j�ƌ����ǂ��A��������炸�Ƃ������ƂȂ̂��B���̂悤�ɕs���ȃO���[�v�̑��݂́A���a�{�P��������̃j�b�|�����Y�ݏo�����u�|�Ȃ��|�l�v�Ɨ�������̂��A�M�҂ɂ͈�ԍ��_�������C������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꎵ�N�O������j

���Îs����ꒆ�w�Z12������ē��ڂ����͏�i���́u����u���O�v�ł��Q�ƁB

����r��R����29�N2�����u���f�疜�ȍ��v

����i�́w����R�����x�ɂ��܂܂ł̃R�����ƂƂ��ɂ�߂܂��B

[ ���f�疜�ȍ� ]

�@ ���A���w���̂���A���N�l�⒆���l�Ƃ͐�ɒ��ǂ�����Ă����Ȃ�������Ȃ��ƁA�M���Ă����B���{�ɂ͐푈�ӔC�����邩��Ƃ����A�w�Z�⋳�ȏ��ł̋������L�ۂ݂ɂ��Ă�������ł���B�������Ȃ���A���̌㍡���Ɏ���܂ŁA���N�⒆���̌��������Ă���ƁA���̂悤�Ȏv���ɗ␅�𗁂т���悤�ɁA���{�ɑ��Č���������⒧�����������Ă���B���������e���N�X�G�X�J���[�g���Ă���̂ł��邩��A�]�v�Ɏn���������B ���A���w���̂���A���N�l�⒆���l�Ƃ͐�ɒ��ǂ�����Ă����Ȃ�������Ȃ��ƁA�M���Ă����B���{�ɂ͐푈�ӔC�����邩��Ƃ����A�w�Z�⋳�ȏ��ł̋������L�ۂ݂ɂ��Ă�������ł���B�������Ȃ���A���̌㍡���Ɏ���܂ŁA���N�⒆���̌��������Ă���ƁA���̂悤�Ȏv���ɗ␅�𗁂т���悤�ɁA���{�ɑ��Č���������⒧�����������Ă���B���������e���N�X�G�X�J���[�g���Ă���̂ł��邩��A�]�v�Ɏn���������B

�@�Ƃ�킯�؍��́A�X�����ۗ����Ă���B�o�ρA�Љ�A�X�|�[�c�ȂǁA�S�Ă̕���œ��{�ɓ�ȁA��������������A���C���N�����Ă���B�]�R�Ԉ��w�̖��͏ے��I�Ȏ��ۂł���A�T�b�J�[��싅�ȂǃX�|�[�c�̐��E�ɂ܂ł��A�s�����ɂ܂�Ȃ���������������ł���B

�@�M�҂͈ȑO�A���̍����u���B��Q�̍��v�Ɲ��������B���̌����͂����������ς���Ă��Ȃ��B�ہA���̍ۂ��������I���Ɍ����A�u�ߑ㍑�Ƃɂ͒������A�m�b�x�ꍑ�Ɓv�Ȃ̂ł���B�]�R�Ԉ��w�̖��ɂ��āA���̍��͉䂪���ƁA�u�s�t�I�ȉ����v������B���������̍��ƊԂ̖ł������A�����܂��̂����ɔ��̂ɂ��ꂽ�B���ƍ������킵���ł��������R�Ƃ��Ĕj��A�������������ق�p�Ǝv���������_�����݂��Ȃ��B���̍��͖@�����Ƃł͂Ȃ��B�k���N�Ɩ{�����������ĈقȂ�Ȃ��A�O�ߑ�I�Ȗ�؍��ƂȂ̂ł���B

�@�|���̖��ɂ��ẮA���͂��S�O�Ȃ����ێi�@�ٔ����ɒP�ƒ�i���ׂ��ł���B������䂪�����A�u�|���͗��j�I�ɂ����ۖ@������{�ŗL�̗̓y�v�Ǝ咣�����Ƃ���ŁA����Ŋ؍����s�@�苒���A���N�X�����x�z�̗͂����߂Ă���̂́A�܂�����Ȃ������ł���B���̖��̉����ɂ́A���ɂ̑I�����Ƃ��Ă̕��͍s�g�̌������A��ނȂ��Ǝv����B�u�̓y�v�́A�ꍑ�̑����ɌW��A�܂��Ɉ꒚�ڈ�Ԓn�̖�肾����ł���B���̃t�H�[�N�����h�����̐܁A�p���̃T�b�`���[���������A�B�R�Ƃ����Ή��́A�������ċL���ɑN���ł���B

�@�N�ł��A��O���̂悤�ɁA�u�푈���v��������̂͊ȒP�ł���B�ɂ��S��炸�A�푈�����̒n���ォ�����ɖ����Ȃ�Ȃ��͉̂��̂Ȃ̂��B�Ⴆ�A�����ɂ���t�����ւ̒����s�ׁA�썹�����ւ̐N���ƕs�@�苒�A�k���N�̖M�l�f�v�Ɗj�J���A�؍��ɂ��|���̕s�@�苒�A����炪�b�������ʼn��������̂��B�Ƃ�ł��Ȃ��B���Ԃ͐^�t�̕����։����x�I�ɐi�s���Ă���ł͂Ȃ����B�b�������ɂ������ȂǁA�s�\�Ȃ��Ƃ́A���ꂪ���Ă����炩�ł���B�c�O�ł͂��邪�A�u���Ƃ�l�ԂƂ��Ă̐��`���ѓO���A���a��������邱�Ƃ�ړI�Ƃ����A�푈�v�́A�����Ēn���ォ��͖����Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B

�@�؍��͓��{�Ɖ��l�ς����L���鍑�ł͂Ȃ��B���̍ہA�䂪���͐����ʂ����łȂ��A�o�ρA�Љ�A�X�|�[�c�A���y�ȂǁA�S�Ă̕���Ō𗬂�f�ׂ��ł���B�؍��Ƃ̊W�\�z�ɁA���ʂŋ��G�l���M�[���₷�ɂ�����Ȃ�A�ނ����p�Ƃ̌𗬂̐[���ɂ����Ƃ����ƒ��͂��ׂ��ł���B

�@�]�k�ł��邪�A���A�W�A�̋ߗׂŁA���{���S���ʂ̌𗬂�ϋɓI�ɖڎw���ׂ����́A��p�i���ؖ����j�ł���B�����͉ߋ��̓��{�̓����������炵����������Âɕ]�����Ă���A���A�W�A�ł͗B��Ƃ�������e�����Ƃł���B�����{��k�Ђ̐܂��A�`�������Z�����~�ƁA�A�W�A�ōő�̎x�����s���Ă��ꂽ�B�؍��̋`�������Z�E�㉭�~�ł������̂Ƃ́A���ꂱ�������Ⴄ�B

�@�؍��Ƃ̌𗬒f��ɂ���āA���{�ɐ�����}�C�i�X�ʂ͂O�ł͂Ȃ��B���A��p�A�C���h�A����A�W�A�e�����n�߂Ƃ��鍑�X�Ƃ̌𗬊g��A�[���ɂ���āA���̃J�o�[�͏[���ɉ\�ł���B�؍��͂��ꂩ����A���i�v�I�ɉ䂪����W�Q��������ł��낤�B���{�̕��a�Ɣɉh���ɂ킽���Ď��������邽�߂ɁA���̍ہA�����ȑj�Q�v���ł���؍��Ƃ̌𗬂����S�ɐ�Ă������Ƃ́A�ނ��뗝�ɂ��Ȃ��Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꎵ�N����j

����r��R����29�N1�����u���E�ɉH�������S���t�@�[�v

����i�́u����R�����v�ɍ��܂ł̃R�����ƂƂ��ɓǂ߂܂��B

[���E�ɉH�������S���t�@�[ ]

�@�M�҂͒������ƊO�l�R���v���b�N�X�i���j�̎�����ł������B��Ԃ̌����́A��̐푈�ŁA�A�����J�𒆐S�Ƃ���A���R�ɁA���{���s�ꂽ���Ƃɂ���B���������������A�M�҂����܂ɊX�Ō�������O�l�́A�w�ǂ��u�i���R�̕����v�ł������B�����Ĕނ�����邽�тɁA�u���{�͔ނ�ɕ������̂��v�Ƃ����R���v���b�N�X�ɉՂ܂���Ă����B�����A�v�����X�ŁA�͓��R���V���[�v�Z��Ȃǂ̊O���l��ł����������i�ӂ�������H�j���ƂɁA�ُ�Ȋ�т⋻�����o�����̂��A�s��R���v���b�N�X�̗��Ԃ��ł������悤�Ɏv���B�@

�@���̌�A����͐i�W�����B���{�Ō�������O���l�̐��́A�ό��q�A�A�Ǝ҂��킸����I�ɑ����A�M�҂́u�O�l�R���v���b�N�X�v�����X�ɔ���Ă������B���{�l�S�̂ł��A�O���l�ɑ���ڂ����́A�ŋ߂ł͎��R�̂ɋ߂��Ȃ��Ă��Ă���悤�Ɏv����B

�@�ł́A�X�|�[�c�̐��E�͂ǂ��Ȃ̂ł��낤���B�����ł��A����╶���̕ǂ����z���āA���E��ɁA�`�������W������I��B�������Ă���B������������ł���B�Ƃ�킯�A�싅�̃��W���[���[�O�ƕ���ŁA�A�����J�̂o�f�`�S���t�c�A�[�Ŋ��Ă�����I��ɂ́A����𑗂肽���B

�@���݂̓��{�̃S���t�E�́A�c�O�Ȃ���A���x�����Ⴂ�B�A�����J��C�M���X�ȂǁA�S���t��i���̃��W���[���ŗD���������{�l�͊F���ł���B���Ȃ݂ɁA��N�̃��I�f�W���l�C���ܗւł́A�r�c�E���ƕЎR�W�����o�ꂵ�����A���ʂ͒r�c���ʁA�ЎR�l�ʂ̎S�s�ł������B

�@�]�k�ł��邪�A���{�l�S���t�@�[�̗͕s���́A�g�̔\�̖͂�肾���łȂ��A���{�̃S���t�ꂻ�̂��̂ɂ��A�傫�Ȍ���������̂ł͂Ȃ����B���{�̃S���t��́A�C�O�̂���Ɣ�ׂāA�������Z���A���t�̎ł��Z�߂ɁA�悭����ꂪ�Ȃ���Ă���B�v����ɁA�U�����₷���S���t�ꂪ�����̂ł���B�����ăS���t�ꂻ�̂��̂̎g������̗ǂ����A�������ē��{�l�I��̐�����W�������ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���ĂȂ�Ȃ��B

�@���̂悤�ȏ̒��ŁA���R�p���A�ΐ�ɂ̓�l�̎�҂��A�ʊ��ɂo�f�`�S���t�c�A�[�Ƀ`�������W���Ă���B���m�̒ʂ�A�o�f�`�c�A�[�́A�A�����J���O���𒆐S�Ƃ���A���E��̃S���t�c�A�[�ł���A���E�̗L�͑I�肪���̂�������Ă����ł���B

�@���̗������A�攪�����{�I�[�v���S���t�I�茠�i��Z��Z�N��Z���ꎵ���J�Áj�ɏo�ꂷ��Ƃ����̂ŁA�v���Ԃ�ɂ�������ƁA�e���r�ϐ�������B���A��E���h�́A�ΐ�Ə��R�͓���g�ł������B�����āA�l���ԃg�[�^���̌��ʂ́A���R���ܑłŗD���A�ΐ���O�łŋ�ʂƁA���X�̐��тł������B�Ƃ�킯�A�㔼�̑�O�A��l���E���h�ɂ����鏼�R�̃v���\�́A�����ł������B�ނ̋����ƈ��肵���v���[�Ԃ�́A���̑I������|���Ă���A�o�f�`�ł����ɗ͂�t���Ă��邩���A��������ƌ����Ă��ꂽ�B

�@���R�͑�����Z���O�Z�����璆���E��C�ŊJ�Â��ꂽ�g�r�a�b�`�����s�I���Y�ł��ڊo�܂�������������B���̑��͎l�僁�W���[�i�}�X�^�[�Y�A�S�ăI�[�v���A�S�p�I�[�v���A�S�ăv���S���t�I�茠�j�ɏ�����r�b�O�C�x���g�ł���A���E�̋����������Q�����Ă���B���̑��ŏ��R�́A����ڂ����ʂɗ��Ɖ����ɃX�R�A��L���A�ʎZ��O�A���_�[�A��ʂɎ��ō��ƁA���|�I�ȑ卷�����ėD�������B���̑��ɂ�����D���́A���{�l�݂̂Ȃ炸�A�A�W�A�l���̉����ł���B

�@���̌�����R�́A��̃q�[���[�E���[���h�`�������W�ł��D������ȂǁA�������Ă���A�߂������A���W���[���ŗD���ł�����͂Ƌ������A���X�Ɛg�ɕt���Ă��Ă���B�O�l�R���v���b�N�X�����̂Ƃ������A���E��ɓw�͂��d�˂Ă���A���S���t�@�[�����̍���̊�����A�傢�Ɋ��҂������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z�ꎵ�N�ꌎ����j�@�@

����r��R����28�N12�����u�V���̃u���b�N��Ɓv

[�V���̃u���b�N���]

�悤�₭�A�L���ƊE�̋��l�A�u�d�ʁv�̈��s�A�Ԃ肪�����̉��ɎN����n�߂��B���[�́A���Ђ̎�菗�q�Ζ��������E���A���̌����́A�d�ʂ̉ߏ�J���ɂ���Ƃ��āA�J�ДF�肪�Ȃ��ꂽ���ƁB�����Ă��̌�A�J����@�ᔽ�̋^���ŁA�����J���Ȃ̋����{�����s��ꂽ���Ƃɂ���B

�@���́A�u�d�ʁv�̏�O���킵���ɂ��ẮA���ɁA��Z��O�N�㌎����t���ٍe�A�u�L���ƊE�̑̎��v�̒��ŁA�u�c�Ёv�Ƃ��āA�~�X�q�ׂĂ���B���̉�Ђُ̈킳�ɂ��āA�����̋L�q���Čf����A���̒ʂ�ł���B

�@�u�c�Ёi���d�ʁj�ɂ́A�u�S�\���v�ƌ�������̂����݂��邱�ƁB�]�ƈ��̉ߘJ�����E�����i�����N�j���N��������A��������ψ����ƊE�ɂ�����Ɛ艻����莋�i��Z���N�j���ꂽ��A���������m�l�̌o�c�����Ђ���ꉭ�Z�疜�~�����܂�������^���őߕ߁i��Z���N�j���ꂽ�肷�鎖�����N�����Ă���B�L���ƊE�ɂ�����u�R���v���C�A���X�i�@�ߏ���j�v��R�[�|���[�g�K�o�i���X�i��Ɠ����j�v�͗L�������ł���悤���B�v

�@���C�t���̒ʂ�A����̎����́A�ߋ��ɔ������������ƑS�����l�Ȃ��Ƃ��A�J��Ԃ���ċN�����Ă���B�v����ɁA���̉�Ђُ̈퐫�͉�����P����邱�ƂȂ��A�ϔN�ɂ킽���ē��X�ƍs���Ă����A����̎����͓��R�N����ׂ����ċN�������A�Ƃ������Ƃł���B�]���āA���Ƃ������̂́A�d�ʂ����ł͂Ȃ��A�ē����ł�������J���Ȃɂ��Ă��ł���B

�@���J�Ȃ̓��������A�܂��ɁA�u�x���Ɏ����Ă���v�̂ł���B���O�҂ł���M�҂ł������A���ɎO�Z�N�ȏ���O����A���̊�Ƃ�ƊE�̖��_�����m���Ă����B�܂��āA�J����@�̔Ԑl�ł�����ׂ������J���Ȃ��A�����c�����Ă��Ȃ������͂��́A�Ȃ��ł͂Ȃ����B�ɂ�������炸�A�������u���Ă������Ƃ́A�@�u���J�ȂɈӐ}�I�Ȉ��ӂ��������v�Ƃ����^�O����������Ȃ��B

�@���݂̌����J���ȁA���̂������J���Ȃ́A�L���ɂ��V�����ʂ�A�����N���ɂ��Ă̈�A�̑Ή��ł��A����ł������Ȃ̂��ƕ���A�^�������Ȃ邭�炢�A���e���ɂ܂�Ȃ���Ԃ����炯�o�����B���̂悤�ȁA�l�ތ��@�̎O�������ɁA�ƊE�̏ȂǁA�ł���͂��͂Ȃ��B�������A�В��ȉ��S������������Ă����Ǝ��̂ɁA�����p�����߂�̂��A�ǂ��������Șb�ł���B���ɂ��̊�Ƃ̎В��́A�����ɔ��Ȃ����Ă���Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��B���ݓd�ʂ����Ԃ���@����Ă���̂́A���܂��܉^����������A���炢�ɂ����v���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B

�@�ł́A���̂悤�Ȉ����ɂ܂�Ȃ���Ђ��A���{�̎Љ���|����ɂ́A�ǂ�������悢�̂��B�Ō�̌��ߎ�ƂȂ蓾��̂́A��͂�A��X����҂̍s���ł��낤�B�Ⴆ�A���̉�Ђ������Ă���L�����S�ĊJ��������B��ʉ�Ђ͂��Ƃ��A���}�Ȃǂ���O�ł͂Ȃ��B�����Ă��̂悤�Ȉ����ȉ�ЂɍL�����˗����Ă���L����̏��i�A�T�[�r�X�ɑ��āA����҂���v���͂��āA�{�C�R�b�g���s�����Ƃł���B���{�̃}�X�R�~�ƊE���A�ő���A�ȑO����A�����a�ȂǂƂ����₩�ꑱ���Ă���̂��A���̉�Ђł���B���{�Љ�ɂ́A�u��Ƃ̎Љ�I�ӔC�v�̗ϗ������R�Ƃ��đ��݂��邱�Ƃ��A���̓��O�ɖ�������ϓ_������A���̍ہA���̉�Ђ̕s����O��I�ɖ\���ׂ��ł���B�����ċ������s�Ȃ�A�s���I���قȂǂɂ���āA��Ђ���̂��ׂ��ł��낤�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z��Z�N�����j

����r��R����28�N11�����u���r�s���ւ̃G�[��

[ ���r�s���ւ̃G�[�� ]

�@ ���r�S���q���j���s�m���ɏA�C���āA�����A�����s���������̑傫�Ȗ�肪�N���[�Y�A�b�v���ꂽ�B�����܂ł��Ȃ��A��́A�z�n�s��̈ړ]�\���ł���L�F�̖��A������́A��Z��Z�N�ɊJ�×\��̓����I�����s�b�N�Ɋւ�����ł���B ���r�S���q���j���s�m���ɏA�C���āA�����A�����s���������̑傫�Ȗ�肪�N���[�Y�A�b�v���ꂽ�B�����܂ł��Ȃ��A��́A�z�n�s��̈ړ]�\���ł���L�F�̖��A������́A��Z��Z�N�ɊJ�×\��̓����I�����s�b�N�Ɋւ�����ł���B

�@�L�F�ɂ��ẮA�y�뉘����Ƃ��āA�����̒n���ɐ���y������v��ł��������̂��A�m�����c����m��Ȃ������ɁA�R���N���[�g����ւƕύX����Ă������ƁB�����I�����s�b�N�ɂ��ẮA�K�o�i���X�����@�������ӔC�̐��̉��ŁA���ς����p���A�꒛�~����~�A�O���~�ւƁA�M�����Ȃ��قǒ��ˏオ���Ă��邱�Ƃł���B

�@�L�F���ɂ��ẮA�s�E���ɂ͂т����Ă���B���̎������Ƃ̔��[�ł���̂ŁA�g�D���y�i�̐��Ɛl�ԁj�̌��I�ȉ��v���K�{�ł��邪�A���������s�����`�F�b�N���ׂ��s�c��͈�̉������Ă����̂��B�Ƃ�킯�A�ړ]�𐄐i���Ă����A�ő吨�͂̎����}�́A��Ȃ�����ł���B����ŁA�{�����������Y�}���A�S�̎���Ƃ����悤�Ȃ͂��Ⴌ�������āA�}�̐�`�ɖ����ɂȂ��Ă���B������܂��A���x���̒Ⴂ�b�ł���B

�@�v����ɓ����s�c��́A�����h�������h���A��l�Ƀ��x�����Ⴂ�B����ł͑��Ƒ卷���Ȃ��ǂ��납�A���̂悤�ɁA���v���咣���鐭�}�i�ېV�̉�j����Ȃ������ɁA�]�v�^�`�������̂�������Ȃ��B����A�����}�c���̈ꕔ���ƊE�Ɩ������Ă���悤�Ȃ��Ƃ�����A���Ƃ͂���ɐ[���ł���B

�@���ɁA�I�����s�b�N�Ɋւ��ẮA���ƌ����Ă��A�I�����s�b�N�̑g�D�ψ���ɖ�肪����B���I�ʼnB���̎��A�ƑP�I�Ŗ��ӔC�ɂ܂�Ȃ��g�D�ł���B�Ƃ�킯�A��̐X��N�͂Ђǂ��B�{�l�͉�E���u�{�����e�B�A�v�Ȃǂƌ����Ă��邪�A�{�����e�B�A�̌��ʂ��A�I�����s�b�N�o��̂����グ�ł́A���܂������̂ł͂Ȃ��B

�@���Ɍ����Ă���悤�ɁA�X�����ƊE�ȂǂƖ������Ă���̂��ۂ��́A���݂̂Ƃ���s���ł���B�������A���̂悤�ȕ��]���A�����̂悤�Ɏv����̂́A������܂߁A�X������܂Őςݏd�˂Ă����A�i�s�ɑ��鐢�̒��̕]���Ȃ̂ł���B���Ƃ̐^�U�͉����炸���炩�ɂȂ�Ǝv�����A�����X�Ɍ����Ɨǎ�������̂Ȃ�A�u�����Ɋ��𐳂����v�ŁA���݂̍������������s����p���āA���̍ی����g�������ׂ��ł���B

�@���Z�c�̂ɂ���肪����B�u�A�X���[�g�E�t�@�[�X�g�v�����ɁA�{�[�g�␅�j�̋��Z�c�̂���A���ύX�Ăւ̕s���┽�̐����o����Ă���B���A�A�X���[�g�E�t�@�[�X�g�́A��p���ŏI�I�ɕ��S���邱�ƂɂȂ鍑����s���̎x���������āA���߂Đ��藧���̂ł���B����ł��鍑����s�����A�I�����s�b�N��p�̐ߌ����d������ӌ��̉��ŁA���Z�c�̂���������Ď��Ȏ咣�����邱�Ƃ́A�������b�ł͂Ȃ��B��⌵�������t�Ō����A���Z�c�̂́A�u�}�ɏ���Ă͂����Ȃ��v�Ƃ������Ƃł���B

�@���r�s�����a���������l�́A�L�F�Ɠ����I�����s�b�N�̖����ɋ����������ł��A�[���ɂ���B���r�s�m���̂��ꂩ��̕��݂ɂ́A��̓����������ƂƎv���邪�A����̌������F���āA�G�[���𑗂肽���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z��Z�N��ꌎ����j

�@�x�m���c���@������ɖq�c��

�@�x�m���H��c����11���A�����c���ŏ�c������J���A��o���(80)���x�m���a��������̌�C�ɖq�c��Y���(71)���c�q�̌��В������A�C����l���Ăɓ��ӂ����B11��1���̗Վ��c������Ő����ɏ��F����錩�ʂ��B�C����2019�N10�����܂ł�3�N�ԁB

�@��o���́A�O��̉����q���G���`���[���_�(83)���C���r���őޔC�����̂��A��N6�������߂��B�A�C����1�N4�J���ŗE�ނ��闝�R�ɂ��Ĉ�o���́u���g�̔N��܂��A��C�ɓ�������ׂ��Ɣ��f�����v�Əq�ׂ��B

�@�q�c���͒����古�w�����B1982�N����c�q�̌��В��B�����c���ł�2004�N����4���P�Q�N�ɂ킽�蕛��߂Ă���B

�y�ÐV����28�N10��12��(��)�����z

����r��R��������28�N10�����u�܂Ƃ��ȃe���r�ԑg�v

��i�̏���R�����ɉߋ��̃R�����ƂƂ��Ɍf�ځB

[�܂Ƃ��ȃe���r�ԑg ]

�@

�@ ����܂ŁA���{�̃e���r�ǂ̈����Ƃ����F�X�Ǝw�E���Ă����B���̒ʂ�Ȃ̂����A�܂Ƃ��Ȕԑg���S�������킯�ł͂Ȃ��B�ȉ��́A��Ƃ��ăj���[�X�ԑg�ɂ��ẮA�M�҂̓ƒf�ɂ��]���ł���B ����܂ŁA���{�̃e���r�ǂ̈����Ƃ����F�X�Ǝw�E���Ă����B���̒ʂ�Ȃ̂����A�܂Ƃ��Ȕԑg���S�������킯�ł͂Ȃ��B�ȉ��́A��Ƃ��ăj���[�X�ԑg�ɂ��ẮA�M�҂̓ƒf�ɂ��]���ł���B

�@�܂��́A��̃j���[�X�ԑg�B�����ł�����̂̑��́A�e���r�����́u�v�a�r�i���[���h�E�r�W�l�X�E�T�e���C�g�j�v�ł���B�o�ρA���Z�A�����A�Y�ƁA�ʊ�Ƃɂ��ĂȂǁA���e�͑��ʂł���B�Ƃ�킯�r�W�l�X�}���ɂƂ��āA�L�v�Ń^�C�����[�ȏ�L�x�ɐ��荞�܂�Ă���B�M�҂���Ћ߂̌�������A���Z�Ȓ��ł��A�ł��邾�����̔ԑg�����͎�������悤�ɐS�|���Ă����B���́A�m�g�j�i�a�r�P�j�́u���ەv�ł���B�����ɂ͊C�O�̎�v�ȏo��������r�I�L�x�ɐ��荞�܂�Ă���B�������m�g�j�i�n��g�j�́u�j���[�X�Z���^�[�X�v���A�����j���[�X�𒆐S�ɁA�ԗ��I�ł���B�������m�g�j�̔ԑg�́A�ʊ�ƂɊւ���g�s�b�N�X�i�~�N���o�σj���[�X�j�ɂ��āA������Ȃ��ⓥ�ݍ��ݕs��������B

�@�Ȃ��A�e���r�����́u�X�e�[�V�����v�A�s�a�r�́u�m�d�v�r�Q�R�p�́A���X�̃o�C�A�X���������Ă���B���ԑg�͕ҏW���j�A�A���J�[�}���A�R�����e�C�^�[�����X���Ă���B�������Ă��̂��Ƃ̖{��������鋰�ꂪ����̂ŁA�M�҂͌��Ȃ��B

�@�܂��A�����l�ǁi���{�e���r�A�e���r�����A�s�a�r�A�t�W�e���r�j�́A�[���̃j���[�X�ԑg�́A�e���r�����Ƃs�a�r�̍��X���ڏ��ȑ��́A�T�ˁA������������ł���B�����悤�ȓ��e�̃j���[�X���A�����悤�Ȏ��_�ŗ����Ă���A���܂�������Ȃ��B�M�҂��u�l�o�J�ǁv�ƌĂԏ��Ȃł���B

�@�]�k�����A�j���[�X�ȊO�œ��M���ׂ��ԑg������������B�܂��́A���{�̐E�l����ƂȂǂ̎��̍������ĔF��������u�a�����{�Ɓv�B���̔ԑg�ł́A���{�̋��݂Ⓑ�����A�C�O�Ɍ����Ĕ��M����Ƃ����A�w�͂������Ă���B����ŁA�Ԉ��w���ȂǂŁA���U�ƌ֒��ɂ��A���{�̍��v��[���ɑ��˂Ă��钩���V���Ɣ�r����ƁA�A�����ȑΏƂ��Ȃ��Ă���B

�@���́A���F�̂����ƌo�c�҂�����ɂ���u�J���u���A�{�a�v�A�V�����r�W�l�X�̒�����`�����u�K�C�A�̖閾���v�Ȃǂł���A�����͂�������A�e���r�����̔ԑg�ł���B�܂��A�m�g�j�o�g�̒r�㏲�́A�����̃e���r�ǂŌo�ρA���Z�A�Љ�̃g�s�b�N�X�Ȃǂɂ��ĉ�������Ă��邪�A�[�֔ԑg�Ƃ��āA������₷���A�ǎ��Ȃ��̂������B����̃X�^���X���T�˒��f�ł���B

�@���ʁA��Ɍ��Ȃ��ԑg������B�؍��h���}�A�����h���}�ł���B���삵�����Ƃ̐�`���I���Ɏd�g�܂�Ă���悤�Ȕԑg���A�Ȃ����{�̃e���r�ǂ��d�g�ɏ悹��̂��A�����ɋꂵ�ށB�Ƃ�킯�A�m�g�j�����f���Ă��邱�Ƃɂ́A���������łȂ��A�{�肷��o����B��X�͊؍��⒆���̃l�W�Ȃ���ꂽ���Ɛ�`�����邽�߂ɁA������M�����Ă���̂ł͂Ȃ��B�m�g�j�ɂ��ẮA�����|�l�̑��p�ȂǁA�ŋ߁A���ɖ����ɃX�����悤�Ȕԑg�������B���Ắu�v���W�F�N�g�w�n�̂悤�ȁA�����̔ԑg�����Ȃ��A���I�ቺ�������ł���B

�@�ȏ�𑍂��Ă݂�ƁA�e���r�����́A�؍��h���}�Ȃǂ̂悤�ɁA��x���̔ԑg�����݂��Ă͂��邪�A���ǂɔ�ׂ�A�܂Ƃ��Ȕԑg�������B�m�g�j�́A�䕗��n�k�Ȃǂ̍ЊQ�̓L�b�`������Ă��邪�A����͌��������Ƃ��āA�ނ��듖����O�̂��Ƃł���B���̈���ŁA�o�ρA���Z�ԑg�̓e���r���������B�ʊ�Ƃ̐�`�ɂȂ��邱�Ƃ�����A��Ƃ̖��O���ɗ͏o���Ȃ��悤�ȕ��f�X�^���X�ł́A�����ƃ~�N���o�ϔԑg�ȂǂɌ��E��������B���낻�낱�̌������A�������������悢�̂ł͂Ȃ����B

�@�Ȃ��A�e���r�����ɂ܂Ƃ��Ȕԑg�������̂́A��̂ł�����{�o�ϐV���̓ǎґw�̃j�[�Y�f���Ă���̂ł��낤�B�I���Ɍ����A�ǔ��A�����A�����̐V���e���ɔ�ׂāA�ǎґw�̃j�[�Y�����x�Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B�����A���̂悤�Ȓ��ɂ����āA�t�W�e���r�ɂ��ẮA�Y�o�V���ɔ�ׂāA���̂������������Ⴂ�̂��A�����ɋꂵ�ށB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z��Z�N��Z������j

����28�N9��19��

�u���ђB�����M�j����v�����Ấu�����ݔ_���v�ōs��ꂽ�B

��i���́u����u���O�v�Ɏʐ^�A���o���Ɠ�����f�ځA�����������B

����r��R����28�N9�����u������Ȏ����}�v�B�ē�

��i�́u����R�����v�u���O�ɉߋ��̃R�����ƂƂ��Ɍf��

[ ������Ȏ����} ]

�@ ��Z��Z�N�����O����Ɏ��{���ꂽ�A�����s�m���I���́A�����}�̌��F�����ۂ��ꂽ���r�S���q�̈����ɏI������B��v�O���҂̓��[���́A���r�S���q��A�����[�A���c�����A����O��[�A���z�r���Y��A�O�l�Z��[�ł���B���r�̓��[���͗^�}���F�̑��c�ɕS���[�ȏ�̑卷��t�����B���c�𐄂��������}�A�����}�͂܂��Ɋ�F�Ȃ��ł���B�@ ��Z��Z�N�����O����Ɏ��{���ꂽ�A�����s�m���I���́A�����}�̌��F�����ۂ��ꂽ���r�S���q�̈����ɏI������B��v�O���҂̓��[���́A���r�S���q��A�����[�A���c�����A����O��[�A���z�r���Y��A�O�l�Z��[�ł���B���r�̓��[���͗^�}���F�̑��c�ɕS���[�ȏ�̑卷��t�����B���c�𐄂��������}�A�����}�͂܂��Ɋ�F�Ȃ��ł���B�@

�@��}�l�}�i���i�A���Y�A�Ж��A�����j���썇���Ďx���������z���A�卷�ŏ��r�ɔs�ꂽ�B�����A���z�̗��I�͓��R�ƌ�����B�Ⴆ�A�����s��������ҋ@�������Ȃǂɂ��Ă̒m���͊F���ɋ߂��B���̏�A�哇�̏���ŗ����܁��ɂ���ȂǂƁA������o�܂����������A�ʂẮA�����͏��a��ܔN���܂ꂾ����A�I�펞�i���a��Z�N�j�͓�Z�������ȂǂƁA�F�m�ǂ��^�킹��悤�Ȃ��Ƃ܂Ō������Ă����B�s�m���̐E�ӂ́A�s���Ɋւ���m�������@���A���N�ɂ��傫�ȕs��������Ă��鎵�Z�̘V�l���A�ɂԂ��Ŗ��߂���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂��B���z�Ƃ���𐄂�����}�l�}�̑ԓx�́A���܂�ɂ����ӔC�ŁA�s�����o�J�ɂ������̂ƌ��킴��Ȃ��B

�@���z�����I���������́A�{�l�������Ă���悤�ɁA�u�����s���v�Ȃǂł͌����ĂȂ��B���Ƃ��������[�������Ƃ��Ă����I�͖����ł������낤�B�s�m���Ƃ��ĕs�K�i�ł��邱�Ƃ��A���܂�ɂ����m�����炾�B�ނ����I�������Ƃ́A�����s���̌�����ǎ������݂ł��邱�Ƃ̏؍��ł���B��������ނ���A���̂悤�Ȑl���ɓ��[�������ӔC�ȓ��[�҂��A�S���l���������Ƃ̕����A�M�҂ɂ͋����ł���B

�@���c�͎����A�������}���狭�͂Ȏx�������ɂ��S��炸���I�����B���Ċ�茧�m���߂Ă������ɁA�i�����s���������j�ݓ��O���l�ւ̒n���Q�����t�^�Ɏ^��������A��������Γ����̈�ɏW����ᔻ���Ă������ƂȂǂ��A�s���͖Y��Ă��Ȃ������̂�������Ȃ��B

�@���c�̗��I�ɂ��āA��Ԍ������ӔC�������ׂ��́A���R����}�����s�c�A�ł���B���ł���̐Ό��L�W�A�������̓��c�Ȃǂ͂��̕M���ł���B���r�S���q�̌��F�����߂���A�s���̐S������������A�s���ȑΉ��́A�����s���݂̂Ȃ炸�A�S���̓{��⎸�����B�ŋ߁A�܂ɐG��Ď����}�ɂ����肪������Ɗ�����̂́A�M�҂����ł͂���܂��B�����������Ė�ɉ��������̔��Ȃ͉����ɍs���Ă��܂����̂��B������Ɩڂ𗣂��ƁA�����ɉ����ɂȂ�����A�����ɑ������肷��B���ꂾ���玩���}�́A�����������ĉ�������C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����O���o��������đ��{�A���s�ɐ荞���Ƃ��A�����͌��K������ǂ����B

�@����ŁA���r�ɑ��铌���s���̊��҂͂���Ȃ�ɑ傫���B��������ɂ�����A�h�q�����҂Ƃ��Ă̓x����A�h�q��b����A�����Ȏ��������Ɩ{�������Ă�肠�����d�h�Ԃ���A�s���⍑���͊o���Ă���B���r�����ꂩ����ޓ��́A�����ĕ��R�ł͂Ȃ��Ǝv���邪�A���̍ہA�����I�����s�b�N�Ɍ����Ė\�����Ă���X��N�̃`�F�b�N��A�����a�̏L���ӂ�Ղ�ł���s�c��̑�|���ɂ��A�����ɗ͂����邱�Ƃ����҂������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z��Z�N�㌎����j�@

����r��R����28�N8�����ē�

��i�́u����R�����v�u���O�ɉߋ��̃R�����ƂƂ��Ɍf��

[ ��p�鍑�̕��� ]

�@ �p���́A��Z��Z�N�Z���Ɏ��{���ꂽ�������[�ɂ���āA�d�t���E�����߂��B����ɂ͐��E���������A���R�Ƃ����B�o�ρA���Z�ɂ��đ����Ȃ�Ƃ��m��������҂Ȃ�A���E�ȂǁA���ɂ��l�����Ȃ�����ł���B�������A�l�E�T�b�`���[���������ł������Ȃ�A���̌������̂ǂ��v���̂ł��낤���B �p���́A��Z��Z�N�Z���Ɏ��{���ꂽ�������[�ɂ���āA�d�t���E�����߂��B����ɂ͐��E���������A���R�Ƃ����B�o�ρA���Z�ɂ��đ����Ȃ�Ƃ��m��������҂Ȃ�A���E�ȂǁA���ɂ��l�����Ȃ�����ł���B�������A�l�E�T�b�`���[���������ł������Ȃ�A���̌������̂ǂ��v���̂ł��낤���B

�@�d�t�̗��E���p���ɗ^���鈫�e���͂��܂�ɑ傫���B�����Ǝv�������Ԃ����ł��A���E�̋��Z�Z���^�[�Ƃ��Ă̒n�ʂ̑r���B�p���ɐi�o���Ă���O����Ɓi�Ⴆ�Γ��{�̏ꍇ�͖���Ёj�̍��O���o�B�����ɔ����ٗp�̑r���A����ɂ̓|���h�����ɔ����A�o�ϐ����͂̒ቺ�Ȃǂ��s���ł���B�����āA�����d�t�c������]���Ă���X�R�b�g�����h�Ȃǂ������Ɨ�����悤�Ȃ��ƂɂȂ�A���͂�p���͊��S�ɕ���ł���B����ŁA�p���ɗ��E���ꂽ�d�t�ɂƂ��Ă��A����̃��X�N�����܂�ȂǁA�Ɏ�͌v��m��Ȃ��B���E�̋��Z�A�o�ςɑ��鈫�e�����傫���B�Ⴆ�Γ��{�̏ꍇ�́A�Ƃ�킯�A�~���ɔ������̌o�ςւ̈��e�������O�����B

�@��́A���́A���̂悤�Ȕ�펯�ɂ܂�Ȃ����_�Ɏ����Ă��܂����̂��B���̒��g���ᖡ����ƁA���{�ɂƂ��Ă��A�����đΊ݂̉Ύ��ł͍ς܂���Ȃ��悤�Ȍ���������B���̑��́A�V�l�w�̗��E�x���ł���B�[�I�Ɍ����A���������������Ă���Ԃ����D�����肪�ł���悢�Ƃ����A�V����̒Z���l�Ԃ����́A�g����ɂ܂�Ȃ��G�S�C�Y���ł���B����ɑ��āA������S���ׂ���҂͗��E�ɔ����Ă���B���͐����Ƃ̖��ӔC�ȃA�W�e�[�V�����ƁA����ɗU�����ꂽ�A�����̌y���ȓ��[�s���ł���B�@

�@���E��U�����������Ƃ̖��ӔC�Ȍ����ɂ��ẮA�Ƃ�킯�A�Ɨ��}�̓}��i�m�E�t�@���[�W�j��A�O�����h���s���̂a�E�W�����\�����ۗ����Ă���B�Ⴆ�A�t�@���[�W�́A�p�����d�t�𗣒E����A�d�t�ւ̋��o�����s�v�ɂȂ邽�߁A���̕������Ȃǂɏ[�����鎑����P�o�ł���ȂǂƎ咣�����B�������I���̌�A���ꂪ�E�\�ł��������Ƃ�F�߂Ă���B�܂��A�W�����\���́A�������[�̌�A�����ɃL���������̌�C���[�X�������������B�������Ǝv���A���̌�A�s�E���C���t�̊O���������Ă���B����قǗ��E���咣���Ȃ���A���E��̉p���̉^�c��������������A��]���ĊO����������ȂǁA��̉����l���Ă���̂��A�����ς蕪����Ȃ��B�����A�����l���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B

�@�p�����̊Ԃɂ́A���E�����܂��Ă���A���߂Ď��̏d�傳�ɋC�t���A�Q�Ăӂ��߂��҂����o���Ă���B���A���ꂱ�����Ƃ̍Ղ�ł���B

�@���́A����Ƃ悭�����b�����{�ɂ�����B��Z��ܔN�܌��ɁA���s�Ŏ��{���ꂽ�A���s�ւ̈ڍs�̐����₤�A�Z�����[�ł���B�������v����҂͓s�\�z�Ɏ^�������B�������A����ɑ��ĘV�l�͖ڐ�̗��v�ɖڂ�����݁A���ł������B�����Ċ����̐����Ƃ̑����́A�������v�̈ێ���ژ_��ŁA����U�������B�����̌��ʁA���s�\�z�͍͋��Ŕی�����A���͕���̂����������������ƂɂȂ����̂ł���B�@

�@�����́A���̂�����@���ɂ���ẮA�����m�Ɋׂ�邱�Ƃ��\�ł���B�����č����̖��m�́A��������낵���G�l���M�[�ނ��Ƃ�����B��O�}���̐����́A�����`�Ƃ��������i�U��̊Ŕj�̉��ɁA����S�ڂ����Ƃ��\�Ȃ̂ł���B���݂̓��{�̖��i�}�⋤�Y�}�́A�����̎��ɐS�n�悢�Ì�����̊Ŕ��A���ӔC�Ɍf���Ă���B�܂�������O�}����F�ł���B���}���u�S�����}�v�ƌ�����䂦�����ɂ���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z��Z�N��������j

����r��R�����Q�W�N�V�����ē�

��i�́u����R�����v�u���O�ɉߋ��̃R�����ƂƂ��Ɍf�ځB

[���ז���̓��{���� ]

�@ �̋��̏��Â����_�ɂ��āA�x�͘p�ł̑D�ނ���A��Z�Z��N�Ɏn�߂��B���N�ň�Z�N�ڂł���B���̊Ԃɐ������ł����m�ȕω��́A�މʂ������������Ƃł���B�����āA��������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B���Ă͎��܊�����邱�Ƃ��ł����A���W�}�O���A�{�K�c�I�A�I�L�A�W�Ȃǂ��A�߂����Ɍ����Ȃ��Ȃ����B �̋��̏��Â����_�ɂ��āA�x�͘p�ł̑D�ނ���A��Z�Z��N�Ɏn�߂��B���N�ň�Z�N�ڂł���B���̊Ԃɐ������ł����m�ȕω��́A�މʂ������������Ƃł���B�����āA��������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B���Ă͎��܊�����邱�Ƃ��ł����A���W�}�O���A�{�K�c�I�A�I�L�A�W�Ȃǂ��A�߂����Ɍ����Ȃ��Ȃ����B

�@�x�͘p�Ő��g��������\�I�ȋ���́A�^�A�W�A�^�T�o�A�J�^�N�`�C���V�Ȃǂł���B���A�Ⴆ�Γ��{��̐��Y�ʂ��ւ�^�A�W�̊����́A���ɂ��Ȃ�ȑO����x�͘p�Y�̃A�W�����ł͘d�����Ƃ��ł����A���O�͂��Ƃ��A�O���Y�ɂ܂ŗ����Ă���B�^�T�o�A�J�^�N�`�C���V�Ȃǂ����l�Ɍ����������ł���B�T�o�̓S�}�T�o���唼�ŁA�^�T�o���������邱�Ƃ͏��Ȃ��B�J�^�N�`�C���V�́A�C���ٕ̈ς������āA��N�Ȃǂ͗��j�I�Ƃ�������قǂ̕s���ł������B����ɕM�҂��q���̂���ɂ܂ők���Ĕ�ׂ�A�J�^�N�`�C���V��^�A�W�͌��I�Ɍ������Ă���B

�@���̌����͉��Ȃ̂��B�n�����g���̉e���������Ė����ł��Ȃ����A����͂�������u���l�v�Ȃ̂ł���B���Q�T�m�@�̑�����D���̋@�\����ȂǂŁA���l�\�͂͂ǂ�ǂ܂��Ă���B�����ɁA�u�����l�����ҏ����v�̋��Ƃ��s���Ă���̂ł���B����A���l�ʂ̌����́A�x�͘p�����łȂ��A���{�S�̖̂��ƂȂ��Ă���B���{�̋��Ƃ́A�܂��Ƀ��[���s�݂̖������ԂȂ̂ł���B

�A�����J�A�J�i�_�A�m���E�G�[�A�I�[�X�g�����A�A�j���[�W�[�����h�ȂǁA���悻���Ƃ̎�v���ł́A�X�̋��Ǝ҂ɗ\�ߋ��l�g��z�����Ă����u�ʋ��l�g���x�v�����Ă���B���̊؍��ł������ł���B����ɑ��āA���{�͑S�̂̑����l�g�����߂Ă��邾���ŁA���̘g��N���g�����́A�����ҏ����ł���B���������̑����l�g�́A���{�ߊC�̋���S�ĕ߂�����Ă��A�܂��g���]�邭�炢�A�ߑ�Ȑ��l���ݒ肳��Ă���B���������g�̑̂��Ȃ��Ă��Ȃ��̂ł���B���̌��ʁA���{�̋��Ƃ́A�����ҏ����������ŁA���̂������������ɗ��l���Ă��܂����Ƃ����s���Ă���B

�@�C�O�͂ǂ����B�Ⴆ�A�m���E�F�[�̃T�o�̏ꍇ�́A�����Y�ޔN��ɂȂ�܂ŁA�ߊl�͌������K������Ă���B���Ԃ̖ڂ�傫������Ȃǂ��āA�������T�o�͕ߊl�ł��Ȃ��悤�ȍH�v���Ȃ���Ă���B���ꂪ�t�����A�T�o�̎����͌͊����邱�ƂȂ��A�`���ǍD�ŁA���i�������ێ�����Ă���B�K���̌��ʂɂ��A�ނ��닙�l�ʂ͈��肵�A�l��������Ă��Ȃ��̂ł���B

�@���ē��{�͂ǂ��Ȃ̂��B�����ȃT�o�͉��i�������A���ꂪ���Ə]���҂̏�����������������ɂ��Ȃ��Ă���B���̂��߁A�Ⴆ�ΔR���̉��i���㏸����ƁA�R�X�g�����z���ł��Ȃ����߁A�����܂����ɕ⏕�����߂�B��������ƕ⏕�������̈��z�������Ă���̂ł���B���{�ʋ��l�g�����邱�Ƃ̉ۂɂ��āA�_�ѐ��Y�Ȃ̌����́A����͖��Ȃ��̂ŁA�K���͕K�v�Ȃ��A�Ƃ̂悤�ł���B�����܂œ��{�̋��Ƃ��敾���Ă���̂ɁA����ɓ������Ƃ��Ȃ��̂��A�_���Ȃ̌���Ȃ̂ł���B

�@���{�̋��Ƃ́A�_�ƂƓ��l�ɁA���̂��̂��O�ߑ�I�ŁA�؍��ɂ��������B�܂��Ɍ�i���̃��x���ł���B�������u�Y�ƂƂ��Ă̋��Ɓv�Ƃ����ӎ��Ɣ��z���������Ă���B���̂悤�ȏ������������͉����B��Ƃ͎����}�Ɣ_�ѐ��Y�Ȃł���B�����āA���Ǝ����̕ی�A�琬�ɑ��鍑���̊S��`�F�b�N���Â��B

�@���Y�Ƃ𗧂����点�邽�߂ɂ́A�s�s�^�̐����Ƃ����[�_�[�V�b�v���Ƃ��āA���ƂƔ_�Ƃɑ��āA�u�Y�Ɓv�̊ϓ_���甲�{�I�ȉ��v�̃��X�����邱�ƁB���Y�҂̕ی����ɖڂ��s���āA����҂��Ȃ�������ɂ��Ă���_�ѐ��Y�Ȃ���̂��āA�o�ώY�ƏȂ̈ꕔ�ǂƂ��A�����̔]�~�\��S������ւ��邱�ƁA�Ȃǂ��K�{�ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��Z��Z�N��������j

����r��R����28�N6�����u�Ύ~�̖썇�v���ē�

���i�́u����R�����v�ɍ��܂ł̃R�����Ƌ��Ɍf�ڒ��A���ǂ݂��������B

[�Ύ~�̖썇 ]

�@����}���ېV�̓}�ƍ��̂��āA���i�}�Ɠ}����ς����B�Ύ~